心电图作为一种简便易行的诊断方法,目前已在包括急性心梗在内的众多心脏疾病的诊断中得到了广泛的应用。

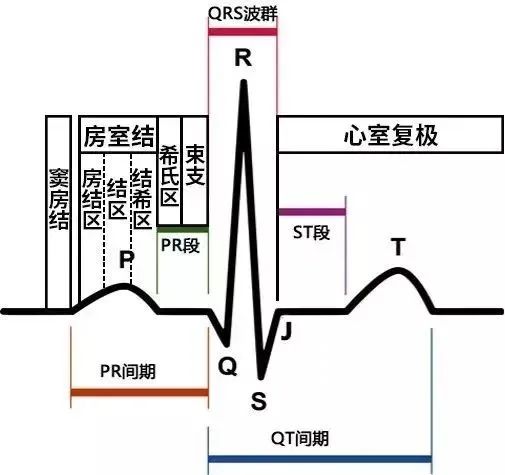

图1 心电图正常波形。

一般认为,急性心肌梗死的心电图理论体系已臻完美,具有特征性的图形改变,如T波高耸、ST段抬高和Q波形成。这些特征性波形也代表着急性心肌梗死的不同阶段(图2)。

超急期(superacute)

进展期(evolving)

确诊期(establishing)

01

超急期:缺血性T波改变

图3 超急性期心电图改变。A:心内膜下缺血,T波高耸直立;B:心外膜下缺血,T波倒置呈冠状T;C:穿壁性缺血,T波倒置加深。

当心内膜下心肌缺血时,该部分心肌动作电位时程更加延长,复极完毕时间较正常更加推迟,造成该部分心肌在复极时,其他部位心肌已经复极完毕,与之对应方向相反的T向量减小或消失,导致该部位心肌复极产生的T向量增大。由于心室壁复极顺序未改变,而复极向量增大,故面向缺血区的导联描记出直立高耸的T波。

02

进展期:损伤型ST段改变

图4.A:正常形态;B:水平型下移;C:下斜型下移;D:近似水平型下移;E:J点型下移;F:假性ST段下移;G:弓背向下型抬高;H、I:弓背向上型抬高。

ST段下移反映心内膜下心肌缺血,是心肌缺血最重要的心电图表现。典型的下斜型、水平型ST段下移常可作为心肌缺血的诊断依据。一般认为,下斜型和水平型ST段下移≥0.05~0.1 mV有诊断价值。

ST段抬高反映心外膜下心肌缺血或透壁性心肌缺血。ST段抬高的诊断标准为,肢导两个或两个以上导联ST段抬高≥0.1 mV,胸导两个或两个以上导联ST段抬高≥0.2 mV。心外膜下心肌损伤时,面向损伤区的导联出现ST段抬高,而对应导联上则ST段下移。心内膜下心肌损伤时,面向心外膜面导联的ST段下移,面向心内膜的导联则ST段抬高。目前认为,心肌缺血发生的ST段偏移是由于心肌损伤电流所致。

03

确诊期:坏死型Q波

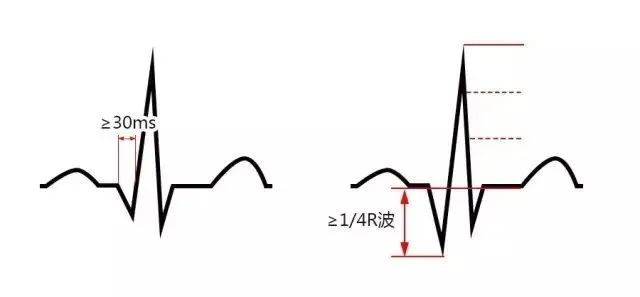

图5.病理性Q波的两种表现形式。

间隔坏死:Q波出现于V1、V2导联;

前中部坏死:可见于aVL导联,有时可见Ⅰ导联或V1、V2导联,但V5、V6导联不出现;

前尖部坏死:V3、V4导联可见,有时可见V5、V6导联,但Ⅰ、aVL导联不出现。

侧壁坏死:可见Ⅰ、aVL和(或)V5、V6导联;

下壁坏死:可见Ⅱ、Ⅲ、aVF导联。

坏死型Q波通常在急性心肌梗死起病后2~3小时即可出现,但也可延迟出现或始终不出现。

当Q波同时出现在几个导联或导联群上时,其通过特殊心电图图形对急性心肌梗死的诊断可靠性更大。心电图新出现的病理性Q波和相邻两个导联出现ST段抬高,是诊断急性心梗的可靠指标。

-END-

声明:本文转载于<急诊急救大平台>,以上仅代表作者本人观点,仅用于学习交流,版权归原作者所有。