译者:王思涵,南京医科大学口腔医学院2025级硕士研究生(导师:于金华 教授)

文章发表于:World J Clin Cases 2024 March 6; 12(7): 1346-1355

背景

根尖囊肿是一种牙源性病变,由根尖周炎导致的上皮残余组织形成,而根尖周炎则是由受感染或坏死的牙髓在患牙根尖处引发的炎症反应所致。根尖囊肿的治疗方案存在争议。目前文献中只有一例关于根尖囊肿经显微外科手术和根尖切除术治疗的病例报告,但该病例未在同一手术过程中使用引导组织再生(GTR)技术。本临床病例描述了使用显微外科手术方法治疗根尖囊肿的过程,包括对相关牙齿进行根尖切除术,应用GTR技术,使用I型牛胶原可吸收膜和牛源异体骨。

病例概要

患者,女性,68岁,其左上颌侧切牙(22牙)出现根尖囊肿。治疗采用显微外科手术,包括囊肿完整剜除、根尖切除、精确的倒预备及充填,随后进行引导性组织再生(GTR)治疗,应用可吸收性胶原膜联合牛源异体骨材料。术后送检组织病理,确诊为根尖囊肿。术后第10天及第30天复诊随访,患者恢复良好。术后4个月复查,患者无自觉症状,影像学检查示根尖区骨愈合良好,可见明显的骨再生表现。

结论

研究结果表明,采用显微外科手术联合引导性组织再生技术(GTR),应用胶原膜屏障材料及异体骨移植材料的治疗方案,能够有效促进骨组织再生。

关键词

牙源性囊肿;根尖周囊肿;牙根尖囊肿;病例报告

核心提示

引言

病例报告

·主诉68岁女性患者,无系统性疾病,由全科医生转诊至私人诊所。转诊原因为22牙(左上颌侧切牙)根尖区发现放射透射区,且邻牙牙根出现移位。

·现病史患者述6年前接受过根管治疗,此后未进行临床及影像学随访。

·既往史否认系统性疾病史,目前未在接受任何药物治疗。

·家族史母亲2017年被诊断为高血压。

·体格检查临床检查发现22号牙唇侧区域有隆起,触诊柔软无痛(图1)。该牙无松动度,无龈上和龈下牙石,探诊深度正常。

·实验室检查血红蛋白、中性粒细胞及血小板计数均在正常范围内。

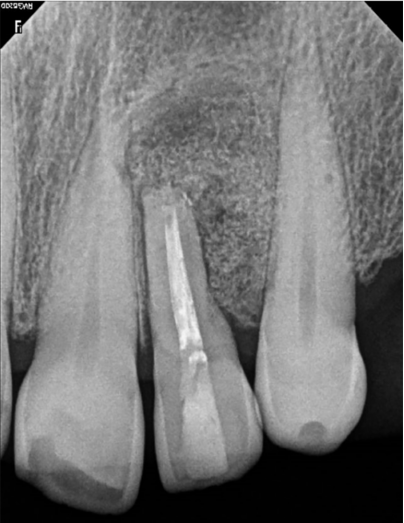

·影像学检查根尖片显示边界清晰、无症状的环形放射透射区(图2)。计算机断层扫描显示唇侧骨皮质缺失,缺损范围为:宽6mm×高16mm×深5.5mm(图3)。三维重建影像可见病变的大小和范围,使用OnDemand CT观察软件进行评估(图4)。

图1 术前临床表现:在22、23牙(左上颌侧切牙和尖牙)之间可见局限、边界清晰的肿胀

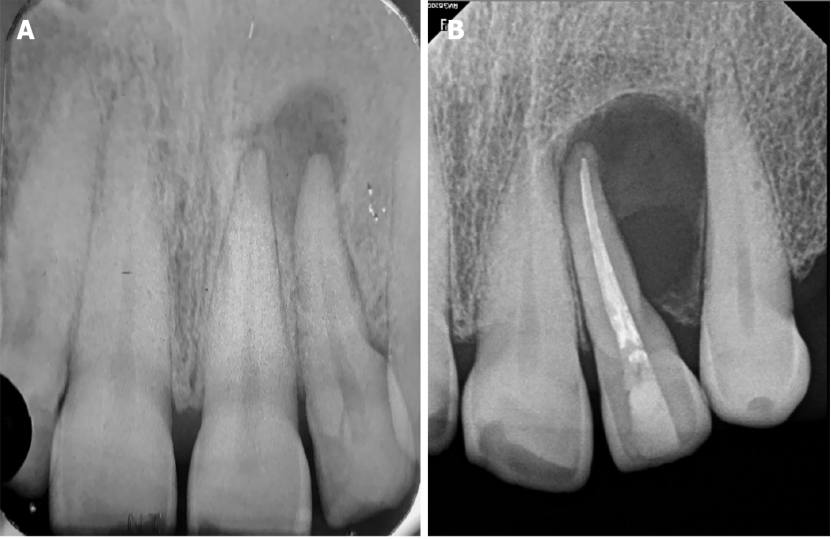

图2 术前根尖片影像:

A: 6年前根管治疗前的X射线片

B: 当前初诊根尖片显示22号牙根尖区可见边界清晰、界限分明的放射透射区

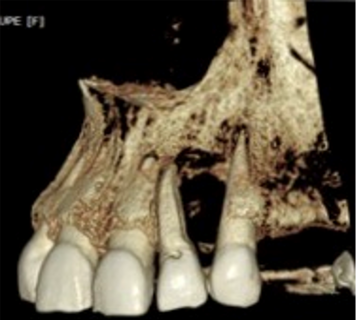

图3 锥形束CT影像:A: 矢状面B: 轴状面C: 冠状面

图4 三维模型重建像:可见唇侧骨壁缺失

多学科专家会诊

经牙髓科、牙周科及口腔病理科专家进行评估分析和多学科讨论后,综合考虑以下患者既往病史及患者依从性欠佳(根管治疗后6年未进行任何口腔复查,包括推荐的影像学随访),最终决定采用显微外科手术方案:根尖囊肿剔除术、引导性组织再生术(GTR)。目的是通过最小程度的软组织创伤来改善治疗预后。治疗方案的详细内容包括:手术剔除囊肿,病变相关牙位的根尖切除术,引导性组织再生术。术前已向患者详细解释治疗方案及相关风险,并取得患者签字同意。

最终诊断

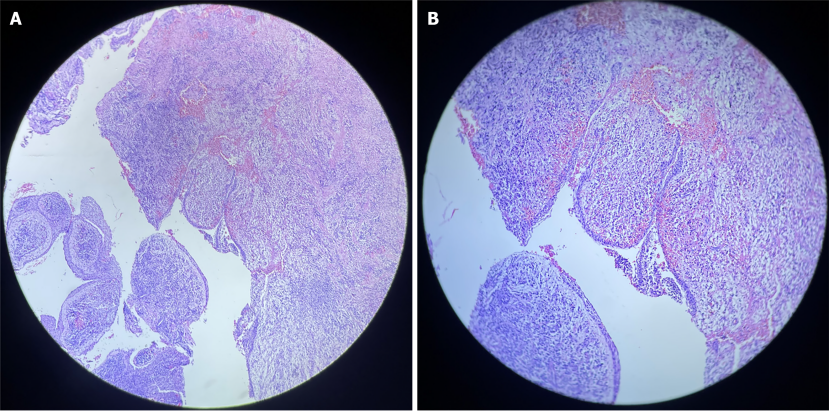

病理组织学检查结果显示:囊腔内衬非角化性牙源性上皮;上皮呈囊内突起及棘层增生;纤维性囊壁内可见:混合性炎性细胞浸润、泡沫样巨噬细胞、红细胞外溢。根据上述病理特征,确诊为根尖囊肿(图5)。

图5 病理组织学检查:

A: 苏木精-伊红染色切片显示:囊腔内衬非角化性牙源性上皮,可见上皮向囊内突起。[苏木精-伊红染色(H&E);× 20倍]

B: 显微照片显示:纤维性囊壁内见强烈的混合性炎性细胞浸润,伴有泡沫样巨噬细胞[苏木精-伊红染色(H&E);× 40倍]

手术过程

由牙周、牙髓及口腔病理三科专家共同完成手术,全程在Zeiss Extaro 300手术显微镜下操作。采用1:100000阿替卡因进行局部浸润麻醉,术前停留20分钟待充分血管收缩。

手术步骤:

1.翻瓣设计:设计龈沟内切口联合垂直切口,翻开全厚粘骨膜瓣,充分显露病变区域。

2.病变清除:使用外科刮匙完整剥离囊肿,将组织置于40%福尔马林固定液中送检。

3.手术区域预备:扩大手术区域以利于器械操作,使用亚甲蓝染色检查根面有无裂纹,使用endo zekrya钻头以45°角切除根尖3mm,显微镜及微镜下检查切面有无微裂纹,超声工作尖预备逆充洞型,检查、干燥及清除碎屑。

4.倒充填:使用Biodentine进行倒充填,使用输送器及打磨器去除多余材料,确认根管封闭效果。(图6)

5.引导性组织再生:生理盐水冲洗术区,水化后的Bio-oss异种骨材料填充骨缺损,放置并调整Bio-Gide胶原膜。(图7)

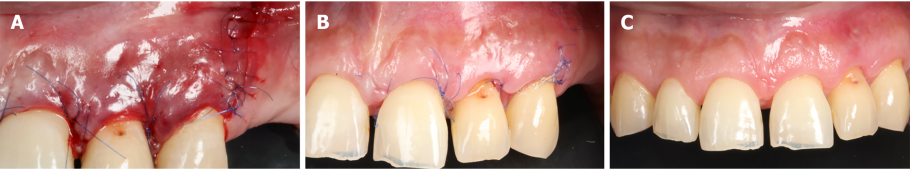

6.缝合与术后处理:无张力一期愈合,选用6-0聚丙烯缝合线,具有良好的生物相容性及操作性。(图8A)

7.术后医嘱:服用抗生素:阿莫西林(750mg,q12h);镇痛药:复方萘普生(275mg)和扑热息痛(300mg)(q8h服用2片);0.20%氯己定凝胶涂抹2周;术后72小时内冰敷。

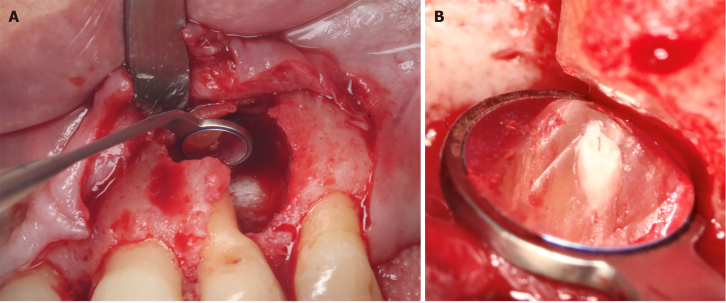

图6 术中照片:

A:病变完整摘除后创腔

B:根尖切除术后使用Biodentine完成根管严密封闭

图7 术后即刻根尖片

术后随访

术后4个月复诊时,口腔检查显示手术区软组织愈合良好,牙龈形态、质地及色泽恢复正常(图8B和C)。术区牙龈无红肿、渗出及瘘管形成。

影像学检查结果:根尖片示根尖切除平面下方骨性愈合良好,根尖周透射影明显缩小;

两位独立评审专家按照Molven评分标准评估认为二维影像学表现为不完全愈合;

CBCT显示术区骨组织密度增加,唇侧皮质骨板开始重建(图9和10)。

图8 术后临床照片:

A:术后即刻

B:术后10天

C:术后4个月

图9 术后6个月锥形束计算机体层成像(CBCT)扫描图像。A:矢状面;B:轴状面;C:冠状面。

图10 术后6个月三维重建模型

讨论

根尖囊肿占牙源性囊肿的55%,占颌骨囊肿的52%-68%。这种慢性病变是由多种炎症反应引起的,最初由各种促炎细胞因子和生长因子介导,导致肉芽组织中malassez上皮残余的上皮细胞增殖,继而形成囊肿并生长。然而,由于与根尖囊肿分子生物学相关的事件尚不明确,该领域仍需要更多研究。根尖囊肿的治疗方案存在争议。据我们所知,文献中只有一例报道使用显微手术和根尖切除术处理根尖囊肿的病例,但在同一手术过程中未采用引导组织再生(GTR)技术。本临床病例描述了采用显微手术方法处理根尖囊肿,对相关牙齿进行根尖切除术,应用GTR技术,使用可吸收的I型牛胶原膜和牛异种骨移植物。近年来,显微镜在牙科实践中的应用提高了视觉敏锐度,带来了人体工程学效益,减少了患者的病痛,加快了愈合速度,提高了患者的接受度。当初根管治疗或后续再治疗未能预防或治愈根尖周炎,且牙根尖周围的病变仍未修复时,显微根管手术成为推荐的治疗方案。

在Setzer等人的meta分析中,比较了传统根尖手术和显微手术的成功率。研究结果显示,传统手术和显微手术的成功率分别为59%和94%。一篇综述文章报道,显微根管手术在5年和10年的总体成功率分别为91.5%和93.3%。这些数据表明,显微手术方法显著提高了根管手术的成功率,因为该技术创伤小,精确度高。

在本病例中,通过显微手术方法使用生物陶瓷(Biodentine)进行根尖切除术和倒充填,目的是切除根尖周病变并创造有利于硬组织和软组织愈合的环境。其他作者也描述了根尖切除术后使用生物陶瓷进行倒充填的方法。生物陶瓷是一种以硅酸钙为基础的生物活性水泥。由于其物理化学特性、生物相容性和易于操作,在牙科领域有广泛应用,特别是在根管治疗领域。

多年来,MTA被认为是许多手术和非手术牙科治疗的首选,如根管穿孔、直接盖髓、根尖诱导成形术、根尖周病变、倒充填和临时充填等。这种材料具有生物相容性和密封性,不会受到血液和根周液体接触的不良影响。然而,其凝固时间长、成本高且操作困难的缺点也很明显。为了弥补MTA的不足,生物陶瓷因其出色的密封能力而受到重视。它不会收缩或再吸收,凝固迅速且易于操作。生物陶瓷比MTA具有更多优势,如更强的抗菌和抗真菌活性、更强的粘附强度和更好的生物相容性。由于这些优点,生物陶瓷是一种优秀的倒充填材料。

研究表明,GTR已被用作根尖囊肿剜除术和根尖切除术的辅助手段,以促进根尖周组织愈合,防止软组织塌陷,改善治疗效果。牙齿根尖周围区域的完全恢复包括牙槽骨、牙周膜细胞和牙骨质的再生。然而,在骨缺损内,周围结缔组织可能生长,从而阻碍骨愈合。GTR是一种使用骨替代材料和膜的技术,该膜既作为生物屏障又作为物理屏障,防止不利于骨生长的细胞(如上皮细胞)侵入该区域。此外,GTR允许成骨细胞从缓慢迁移到病变部位,从而确保选择性细胞重新填充并引导各种组织在愈合过程中的增殖。

大量研究描述了这项技术,涉及各种材料应用和治疗方案,均显示了良好的临床效果。Zubizarreta-Macho等人进行的Meta分析评估了GTR技术在根管手术后骨缺损治疗中的有效性。研究强调了屏障膜的重要性,结果表明:单独使用膜而不添加骨移植材料的效果比不使用GTR技术的根尖手术高1.02倍,且优于血小板富集血浆法。然而,膜与骨移植材料联合使用效果更佳,其成功率比单独使用膜高3.6倍,比单纯根尖手术高3.7倍。该Meta分析得出结论:将骨移植材料和屏障膜作为手术性根管治疗辅助手段的GTR技术,能促进根尖周骨组织完全愈合,提高手术成功率和预后。

GTR技术的成功取决于骨再生生物材料类型和所用屏障的选择。Sumangali等人的系统综述和Meta分析通过临床、组织学和影像学评估,分析了不同材料在根尖周手术中GTR的效果,结果显示异种骨与胶原膜联合应用效果最佳。在本病例中,为改善根尖周组织愈合并避免骨缺损导致的组织塌陷,在囊肿剜除和根尖切除后使用颗粒状牛异种骨,并以可吸收I型牛胶原膜覆盖。该膜为100%天然多孔结构。Morillo等人在根尖囊肿剜除术后实施GTR技术时,采用了皮质-松质骨替代物和富血小板纤维蛋白(PRF)膜。PRF是一种源自血液的天然结构,与免疫系统和血小板浓缩物相关,具有多种重要的生物学特性,包括细胞黏附、细胞迁移、细胞增殖和细胞分化。此外,PRF富含多种生长因子,如血小板源性生长因子(PDGF)、转化生长因子β1(TGF-β1)、胰岛素样生长因子(IGF)和血管内皮生长因子(VEGF),这些因子能促进大骨段手术创面的愈合。Govindaraju等人也在根尖囊肿剜除术后应用了PRF膜,但未添加骨填充生物材料。

尽管PRF具有多重生物学优势,但其主要缺点是降解时间较短(约7-28天),明显短于牙周组织再生所需的4-6周和骨增量所需的16-24周。此外,由于其快速降解特性,维持空间的能力也受到限制。因此在本研究中,放弃使用PRF膜而选择了胶原膜。Tseng等人报道,在根尖囊肿剜除术、根尖切除术和倒根管充填后,在骨缺损区域植入了微-大孔双相磷酸钙生物陶瓷材料,但未使用屏障膜。另一方面,也有临床报道显示在根尖囊肿剜除术后未使用任何生物材料进行骨再生。例如,Elhakim等人在完整剜除根尖囊肿时保持了邻牙活力,且未使用骨填充材料或屏障膜:他们认为骨移植材料可能会影响活髓牙的神经血管束完整性,限制其修复潜能。

显微手术联合GTR技术具有更好的照明效果和手术野放大效果,从而能更精确地进入骨内缺损区域并进行微创清创。这种术式有助于获得并维持创缘的初期愈合,最大程度减少细菌污染,为组织再生创造有利条件。同时,这种显微手术方式的特点是边缘组织退缩程度极小,术中及术后并发症发生率极低。基于这些基本优势,多位学者推荐采用显微手术方法治疗骨内缺损。在本病例中,放大效果使病变剜除操作更加精确,同时实现了无张力的初期创口愈合,促进了创面良好愈合且患者术后不适感最小。此外,在6个月随访的临床检查和影像学评估中,观察到理想的治疗效果,这归功于恰当的手术操作技术和正确的再生生物材料选择。

结论

-END-

声明:本文转载自<江苏牙体牙髓>,仅用于学习交流,如有侵权,请立即联系我们处理。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。