股骨颈骨折是老年人最常见的骨折,死亡风险高,但该骨折在儿童和青少年中少见。与主要受影响的老年患者不同,年轻人的股骨颈骨折通常由高能量创伤(汽车/摩托车事故、坠落伤)所致。

股骨颈骨折诊断通过临床检查和影像学检查进行。临床实践中使用的分类系统以预后为导向,是选择治疗方法的重要决策辅助。及时手术是股骨颈骨折治疗成功的关键。对于关节已有退行性改变且骨折移位程度较高的老年患者(>60岁),早期关节置换(双极系统、全髋关节置换、双动系统)可使其获益。而对于年轻患者和移位程度较低的患者,应通过接骨术(osteosynthesis)来保留髋关节。本文总结了股骨颈骨折的临床相关方面,并概述了当前的治疗方法。

01

解剖及生理学

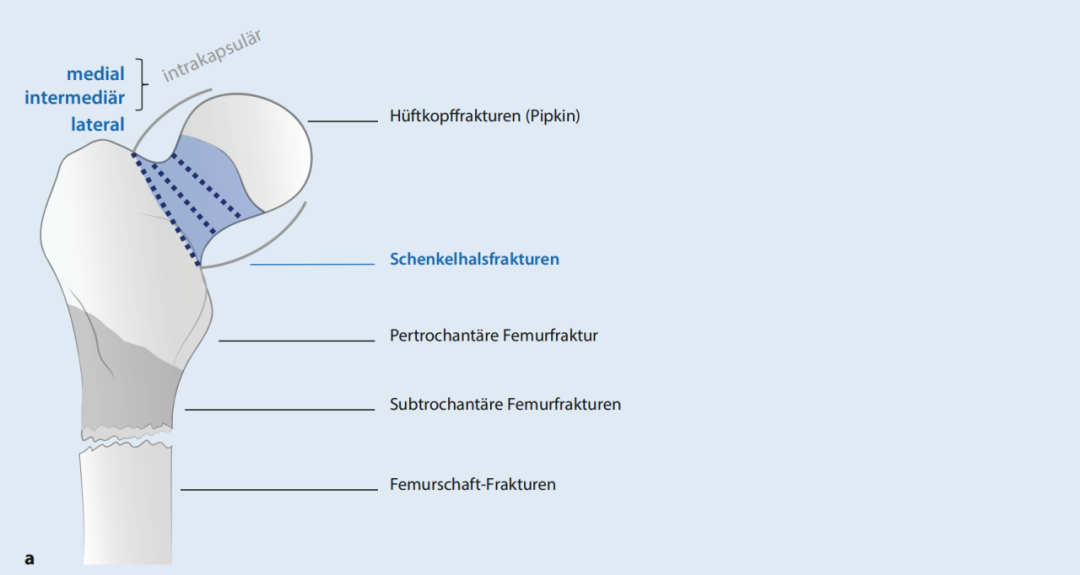

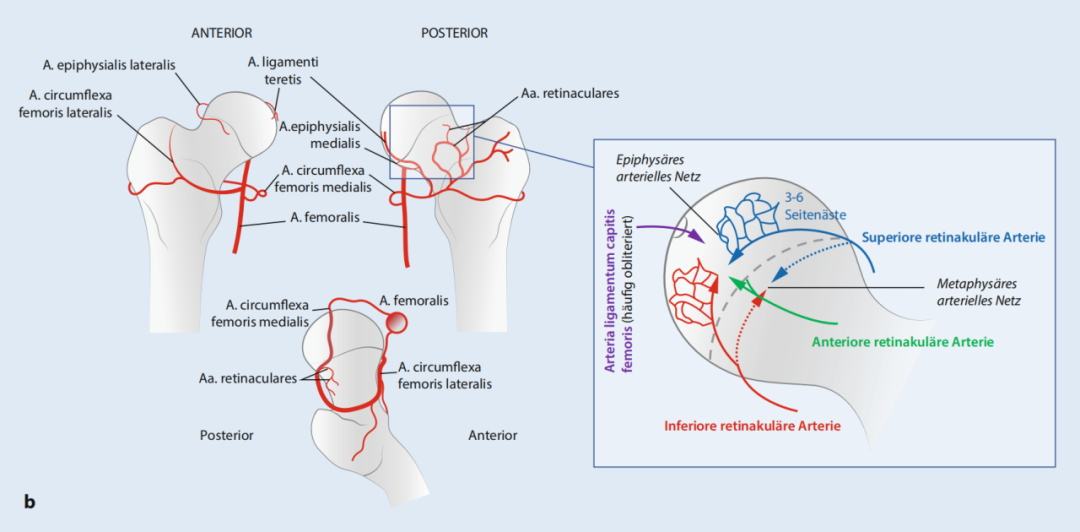

作为老年患者最常见的损伤,股骨颈骨折(SHF)是髋关节周围、股骨近端骨折的一种特殊形式。根据定义,骨折线位于股骨头和转子区域之间。因此,股骨颈骨折的骨折线不会延伸至转子区域。股骨颈骨折在解剖学上与经转子骨折和转子下骨折区分开来。血管灌注对于骨性愈合和股骨头的保留至关重要。除了旋股血管(旋股外侧动脉和旋股内侧动脉)外,关节囊内的支持带血管(“Wettbrecht支持带”)对股骨头的血管供应非常重要。其中,外侧滑膜皱襞尤为重要,它容纳上支持带动脉,在髋关节手术入路中必须予以保护。由于这种特殊的血管供应,个别情况下,即使在移位骨折中,股骨头的血供也可能得以保留。

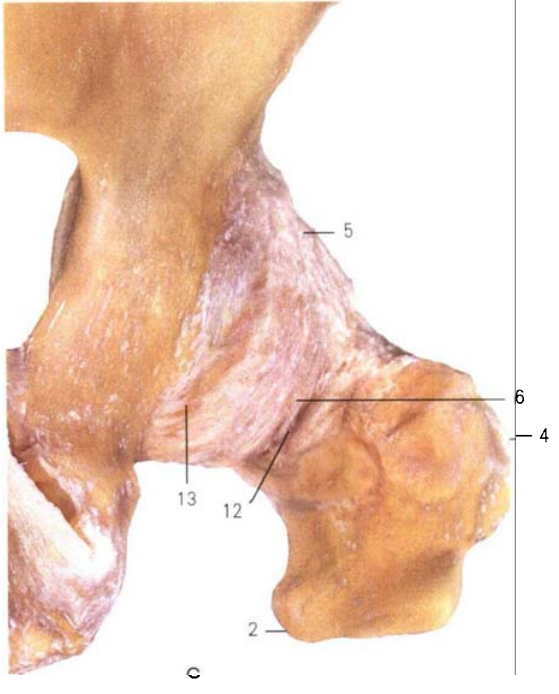

图1. a 显示了股骨颈骨折的不同形式及其与其他股骨近端骨折类型的区别,图 1b 显示了供应髋关节的血管位置(图 1a, b)。

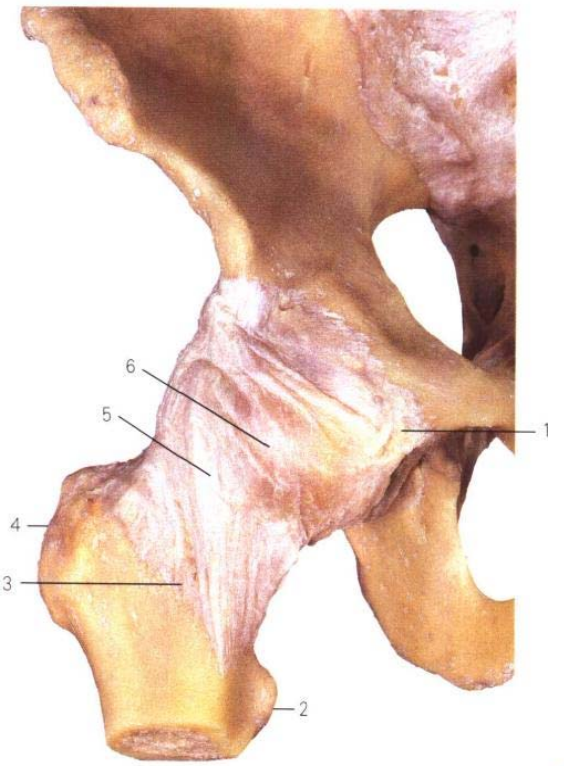

A. 前面观: 1耻骨韧带 ,2小转子,3转子间线,4大转子, 5髂股韧带,6关节囊

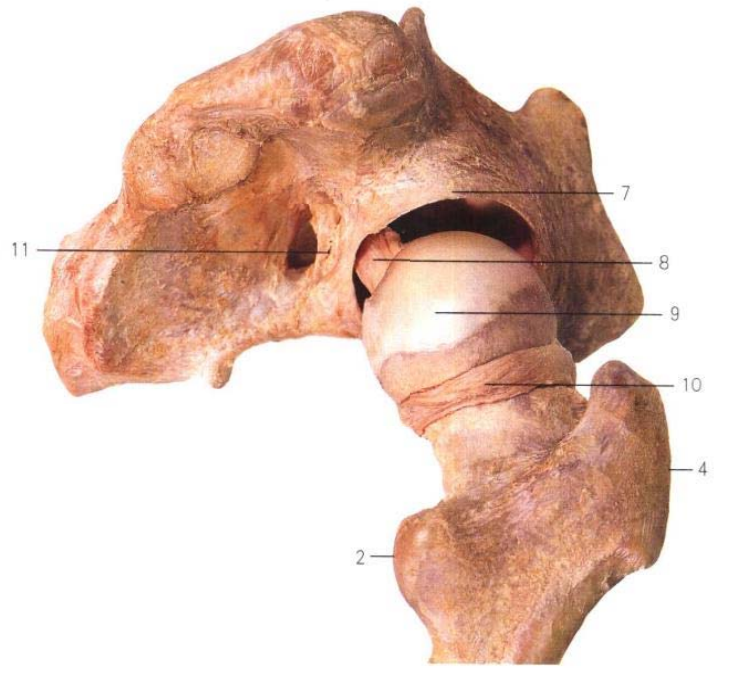

B. 切开:7. 髋臼唇 ,8. 股骨头韧带 ,9. 股骨头,10. 轮匝带,11. 髋臼横韧带

C.后面观:12.股骨颈 ,13.坐股韧带

D.剖面

图源:实用人体解剖图谱

股骨颈骨折后,股骨头的血运可能因血管损伤、血栓形成或关节囊内压力增高而受损,增加骨折不愈合和股骨头坏死的风险。股骨颈的力学结构和血运的破坏相互影响,决定了并发症的发生。

髋关节的稳定性依赖于髂股、耻股和坐股韧带,而股骨颈骨折可能破坏这种稳定性。因此,股骨颈骨折的治疗需要综合考虑解剖结构、血供和力学因素,以优化愈合过程和功能恢复。

绝大多数病例是关节囊内骨折(>50%)和移位骨折(高达80%),需要快速手术治疗。

02

危险因素

股骨颈骨折(SHF)的最大风险因素是高龄及相关合并症。此类患者的平均年龄为80岁,仅5%的骨折发生在60岁之前。由于绝经后骨质疏松症的影响,约80%的股骨颈骨折发生于老年女性。50岁女性一生中发生股骨颈骨折的概率约为11%,与乳腺癌的发病率相当。其他风险因素包括:1.酒精滥用、2.糖皮质激素相关性骨量减少(连续3个月以上每日使用泼尼松等效剂量>5mg)、3.HIV感染及抗逆转录病毒治疗。

对于上述疾病,通常难以明确是总体跌倒风险增加还是骨质量下降为主要诱因。这一争议同样适用于晚期髋关节骨关节炎伴周围挛缩的情况——此类患者既因活动受限增加跌倒风险,又因骨量减少(骨量低下或骨质疏松)而显著提升关节囊外股骨颈骨折的概率。此外,髋关节骨关节炎导致的活动受限还会显著增加关节保留手术后的失败率。

03

症状与诊断

典型症状是摔倒时髋部着地。临床上,受伤的下肢表现为肢体短缩,典型的外旋位以及活动相关疼痛。通常患者无法活动,无法负重患肢。临床检查除视诊外,始终包括评估患肢的血运、运动和感觉功能,以及触诊邻近关节。

诊断通过常规X线片确诊。在骨折明显移位和疼痛的情况下,如果诊断明确,在严格权衡风险收益后,可以省略拍摄第二平面(轴位或侧位,即Lauenstein位)的X光片。如果诊断存在不确定性,则进行CT检查。

04

股骨颈骨折的分类

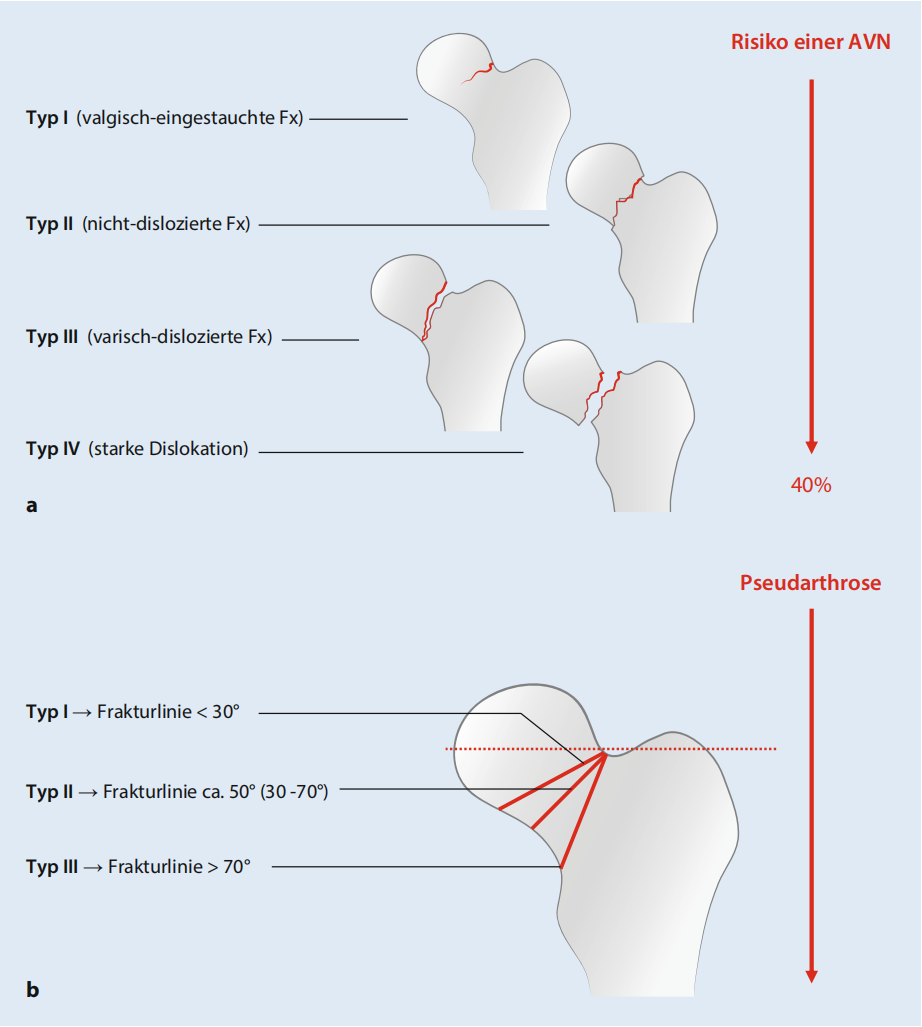

股骨颈骨折的第一个分类由Sir Astley Cooper于1823年提出,他根据不同的预后区分了内侧和外侧股骨颈骨折。德国外科医生Friedrich Pauwels于1935年引入了一个基于生物力学考量的分类系统。1961年,英国外科医生Robert Symon Garden描述了另一个分类系统。后面提到的这两个分类系统在临床实践中沿用至今。虽然骨折线的走向决定了骨不连的风险,但移位程度是股骨头坏死(缺血性[无菌性]坏死 [AVN])的关键决定因素(Garden)。图 2a, b 展示了这两个分类系统:

图2. a, b 临床实践中常用的两种分类系统。在Garden分类(a)中,主要是股骨头骨块的位置(移位程度)决定了严重程度,从而决定了股骨头坏死(缺血性[无菌性]坏死 [AVN])的风险,而Pauwels分类(b)基于生物力学考量,依据骨折线与水平线的倾斜角度:骨折线越垂直,骨不连的风险越高。如果目标是保留股骨头,则应在创伤后尽可能轻柔且尽早(无论如何在最初6小时内)进行复位。Fx 骨折。

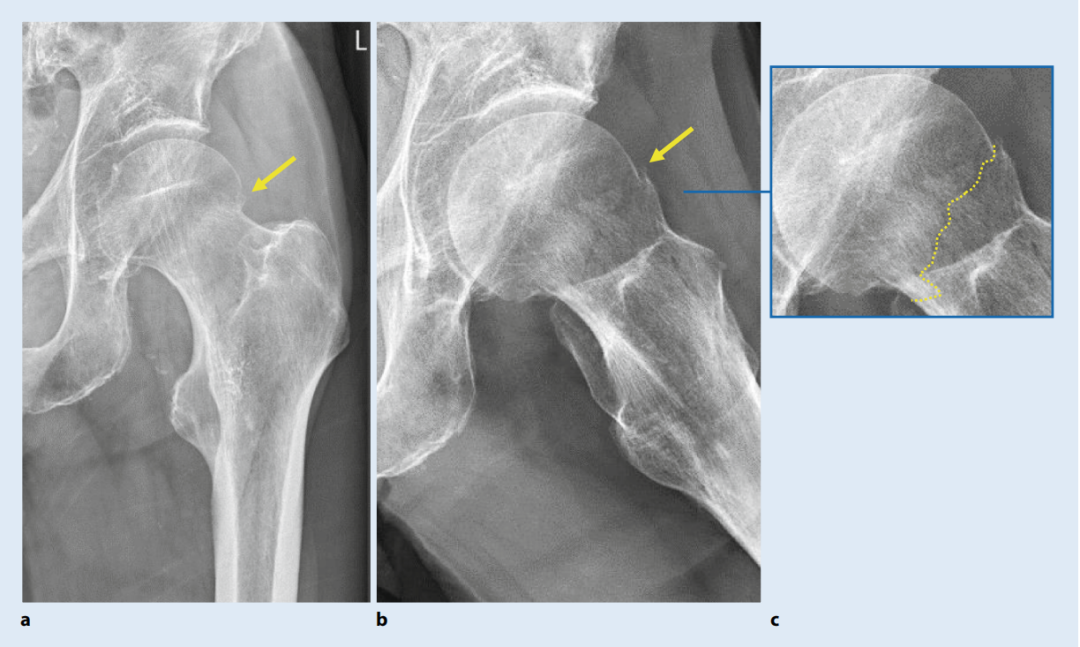

图3. A 典型无移位Garden I型股骨颈骨折(SHF)左髋关节两个平面的X线片。髋关节在X线片上未见明显骨关节炎征象。患者在跌倒事件前生活自理且活动自如。在这种情况下,接骨术是适应证,目标是长期保留髋关节。a 在前后位投照中,皮质中断几乎无法辨认。注意此处有一个高密度区域,提示骨性嵌插或投影相关的轻微股骨头倾斜。b 在Lauenstein位片中,可以清晰地看到骨折线伴轻微台阶,在放大图(c)中示意性描绘(虚线)。箭头指向延伸至皮质的骨折线。

这两个分类系统的局限性在于仅基于常规放射成像的前后位(a.-p.)平面。由于在已经进行单一平面X光诊断后进行再次操作存在继发性移位的风险,是否拍摄第二平面需要严格权衡。此外,对X线片诊断为Garden I型的SHF进行的CT扫描显示,许多实际上属于II型或III型骨折,因为在前后位平面上移位并不总是可见。因此,在存疑时应进行CT诊断。同样,Garden分类也未考虑骨折线的位置。例如,头下型骨折的骨不连率高于经颈型SHF。

由于上述局限性,2018年修订的AO分类也被用于评估关节囊内SHF。该分类系统基于二维X线诊断,考虑了损伤的严重程度,并包括了骨折线的位置以及骨折块的数量。分类前标注数字31(3代表“股骨”,1代表“近端”)。字母“B”表示骨折位于关节软骨远端但在转子间区域近端。

B型 股骨颈骨折:

股骨颈骨折的AO分类如下:

31-B1型:头下骨折无或轻度移位

31-B1.1:外翻嵌插≥15°。

31-B1.2:外翻嵌插≤15°。

31-B1.3:无嵌插。

31-B2型:经股骨颈骨折

31-B2.1:股骨颈基底部骨折。

31-B2.2:股骨颈中部内收骨折。

31-b2.3:股骨颈剪切骨折。

31-B3型:头下骨折伴移位

05

治疗与预后

股骨颈骨折是骨科 - 创伤外科的急症,其治疗的及时性对于患者的预后至关重要。早期手术治疗是降低死亡率的关键措施。目前,几乎所有国际专业协会都建议在创伤后24 - 48小时内进行早期手术治疗。

患者送入急诊室后,除体格检查外,对于神志清醒的患者,需收集患者自述和他述病史。其中包括:

跌倒史(地点?时间?方式?是否发生意识丧失?),

术前活动能力水平,

认知状态,

当前护理状况(有人照料?拒绝心肺复苏[DNR]状态?),

事发时用药(抗凝药?免疫抑制剂?),

既往疾病/既往手术。

几乎所有股骨颈骨折患者在到达急诊室时都处于低血容量状态,除了充分的镇痛治疗外,还需要液体补充(根据实验室检查结果补充电解质或浓缩红细胞)。这两项措施不仅能降低死亡风险,还能减少围手术期谵妄的发生风险。

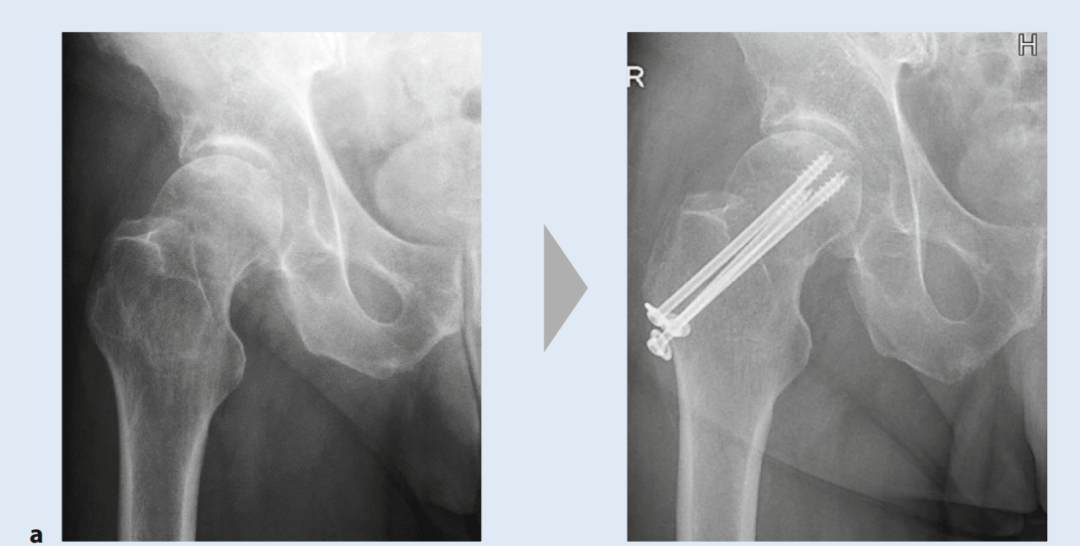

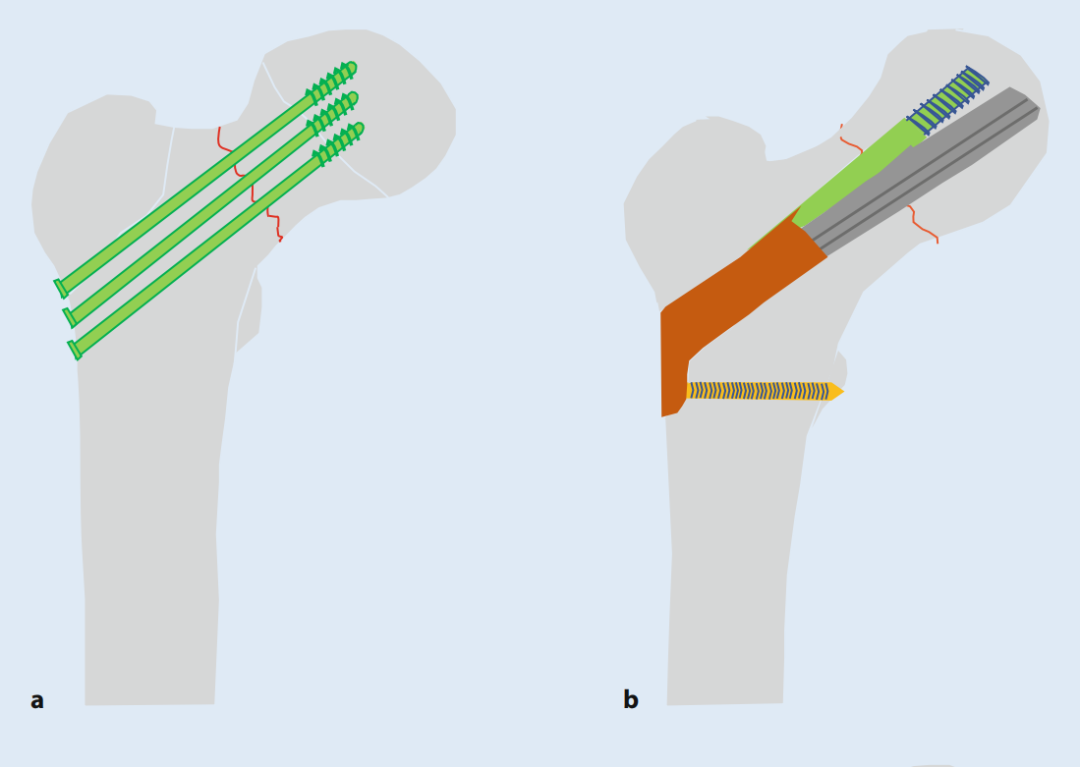

对于无移位股骨颈骨折,由于存在继发性移位风险以及需要数周制动,通常也建议手术治疗(图4)。根据一项荟萃分析的结果,绝大多数无移位骨折患者也能从手术稳定中获益。接骨术后的骨性愈合率为92.6%,而保守治疗下只有68.8%的骨折能够愈合。手术治疗的坏死发生率也较低(7.7% vs. 10.3%)。麻醉方式的选择(全身麻醉 vs. 区域麻醉)似乎对术后结果没有影响。

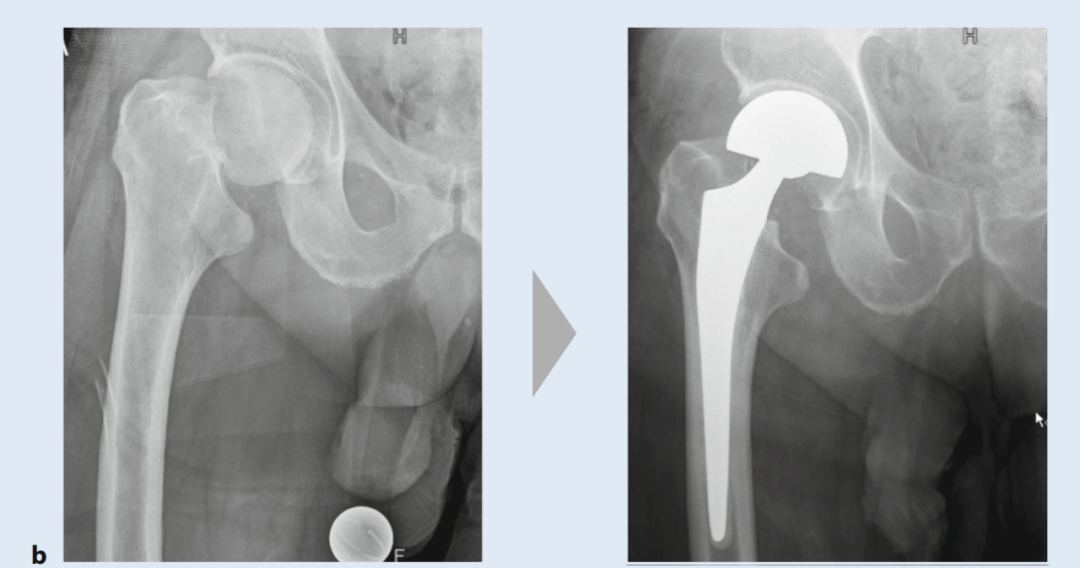

图4. 股骨颈骨折术前术后X光片(治疗方式对比):a) 螺钉内固定术,b) 双动头置换术,c) 全髋关节置换术

影响手术方式选择的因素包括:软骨状态(是否存在髋关节炎?)、骨折类型(分类)、患者年龄、髋关节功能、术前活动能力水平、精神状态以及合并症。

对于无移位或轻微移位的股骨颈骨折,保留髋关节的接骨术类型在科学文献中存在争议。

保守治疗

由于保守(非手术)治疗存在较高的股骨头坏死率和骨不连率,其适用范围仅限于个别病例,例如已承受负荷的嵌插型骨折。此外,鉴于非手术治疗的高并发症风险(如移位、疼痛、活动障碍),该方法仅适用于特殊情形:

姑息治疗或临终前状态

麻醉死亡风险极高的患者(无法耐受手术)

手术治疗

保留关节的手术(ORIF[切开复位内固定])

切开复位内固定术的指征需要严格把握。最佳指征是无移位或轻度外翻嵌插的股骨颈骨折,并且能够及时(<6小时)进行手术。患者越年轻,越倾向于选择保留关节的治疗。移位程度越高、患者年龄越大,保留关节的治疗就越需要谨慎考虑。因此,这些方法主要应用于年轻或中年患者。图5展示了用于股骨颈骨折接骨术的典型植入物。

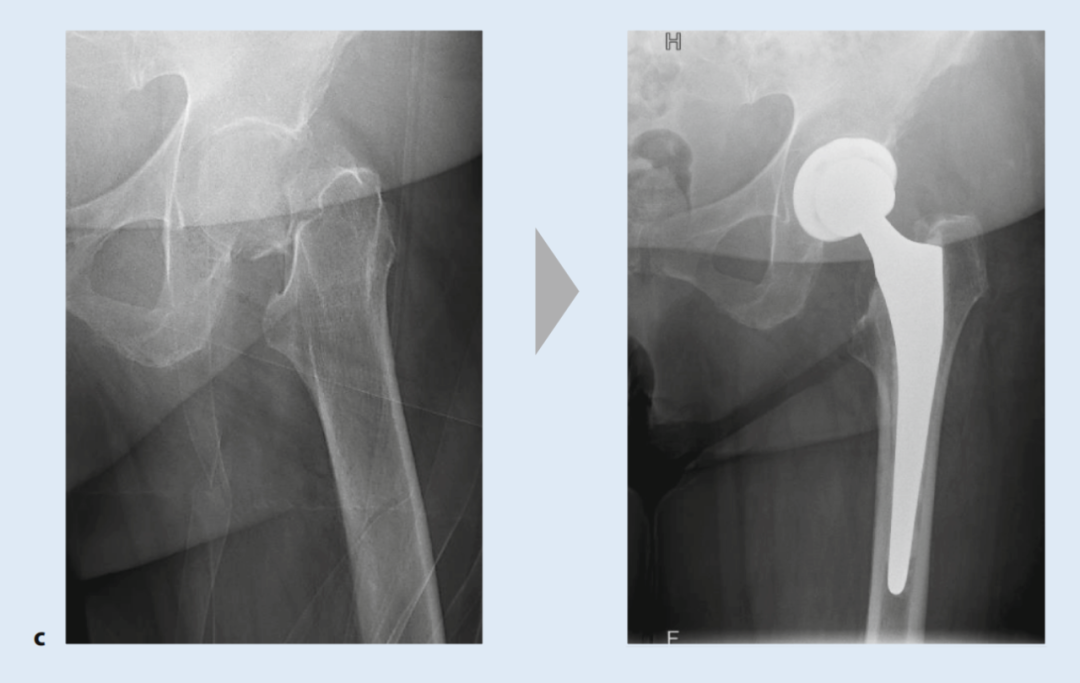

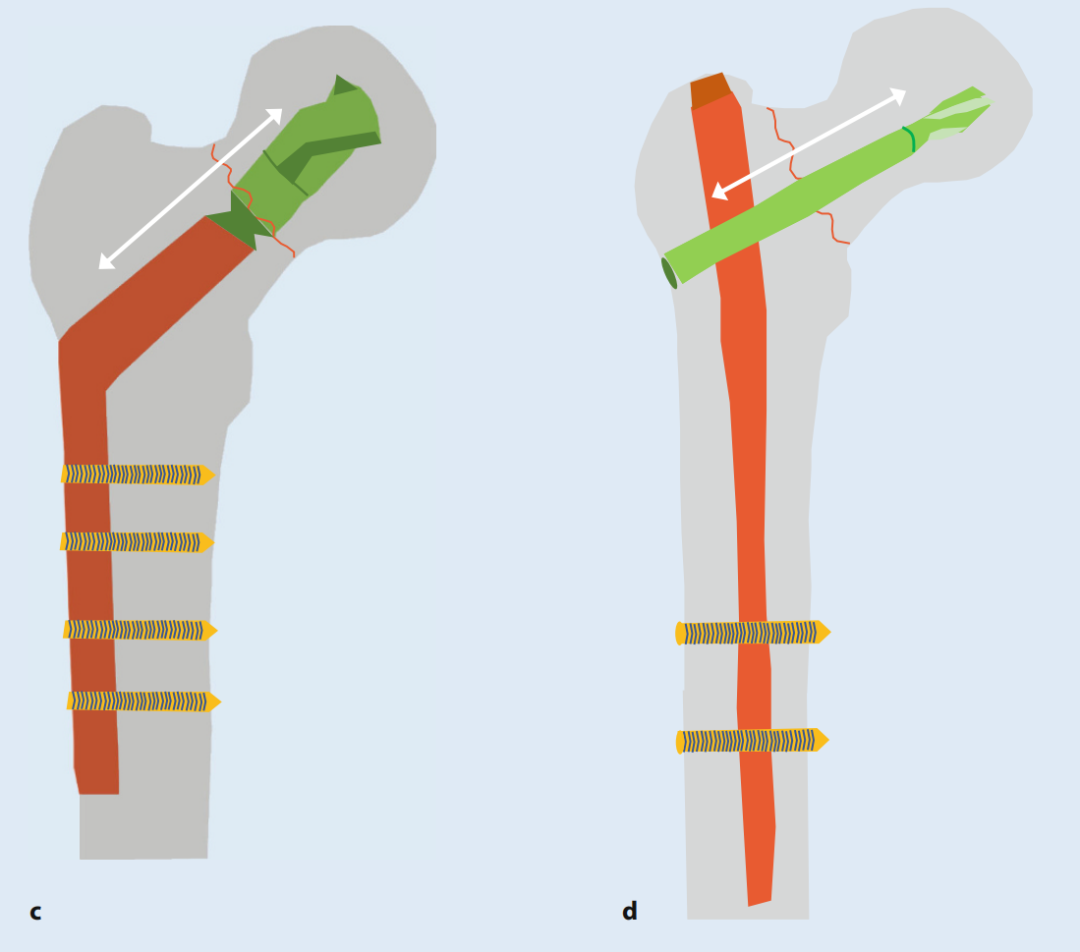

图5. 用于治疗股骨颈骨折的典型接骨系统:a 空心部分螺纹螺钉,b 股骨颈系统(Femoral-Neck-System),作为螺钉接骨术的改良,c 动力髋螺钉(DHS)(髓外支撑系统),d 髓内钉(髓内支撑系统)。白色双箭头象征中心股骨颈螺钉的滑动。滑动机制允许负重时对骨折间隙产生加压。这种加压对骨折愈合有积极作用。

螺钉接骨术由于并发症风险高(骨不连、AVN),原则上只应对无移位或轻微移位的SHF进行螺钉接骨术(Garden/Pauwels I型)。如果需要复位,应在创伤后尽早(<6小时)在影像增强器(BV)多平面监控下进行闭合或切开复位。随后在X线监控下,沿克氏针置入2至3枚7.0至7.5毫米的“空心加压螺钉”(CCS)。在此过程中,应注意螺钉的螺纹部分应位于头端骨块内,且不跨越骨折线。其中一枚螺钉应置于下方,即靠近股骨距。在骨质较差的骨骼上可使用垫圈,实现良好加压并防止螺钉头陷入大转子。螺钉接骨术可通过经皮微创或切开方式进行。术后根据骨折类型、骨质量和患者个体因素进行早期功能性康复训练,使用前臂拐杖,进行部分负重或疼痛适应性完全负重。

对于儿童和青少年,尽管AVN风险高,也应争取保留关节。为此,根据年龄,除空心螺钉外,还使用角钢板系统、克氏针以及钢板-加压螺钉组合系统(“儿童髋关节钢板”)。

动力髋螺钉(DHS)对于无移位或仅轻微移位的骨折,当决定保留髋关节但同时存在生物力学不稳定性和高骨不连风险(Pauwels II型和III型)时,单纯使用CCS螺钉的接骨术效果不如使用髓内和髓外支撑系统稳定。对于此类骨折类型,可采用髓内和髓外支撑系统。

最简形式由一个角度稳定螺栓、一枚抗旋转螺钉和一个贴附于股骨外侧皮质的钢板组成(“股骨颈系统”)。经典动力髋螺钉(DHS)提供更强的机械稳定性,其滑动机制可将负重时作用于中心螺钉的剪切力转化为压力/加压力。但对于移位的股骨颈骨折(Garden III型和IV型),保留股骨头的指征必须非常谨慎,因为即使使用动力髋螺钉(DHS)治疗也无法避免AVN的发生。

髓内支撑系统除了DHS及其改良型外,髓内支撑系统也可用于治疗股骨颈骨折。其作用机制与DHS相似(滑动效应)。优势在于微创植入髓内钉,并可置入包括抗旋转螺钉在内的额外螺钉孔。此类植入物也适用于骨质疏松骨骼,并且并发症相对较少,例如滑动螺钉穿透股骨颈或向外侧退出(“Z效应”)。一些现代植入物还具备在骨质疏松骨骼且预计初始稳定性存疑的情况下,将骨水泥(通常是PMMA[聚甲基丙烯酸甲酯],较少使用磷酸钙水泥)以液态注入股骨颈的选项。通过螺钉或螺旋形刀片部位的出口,水泥渗入骨性植入床,并在凝固后稳定植入物及其周围骨骼。对于转子间骨折,这种技术在骨质疏松患者群体中显示出优势,同时并发症风险较低[26]。对于股骨颈骨折,指征需更严格把握,因为骨折区域介入的骨水泥可能阻碍愈合,并且在后期进行假体置换时增加移除接骨材料的难度。对于老年患者的治疗,选择接骨术的关键在于能够术后立即完全负重。

关节置换手术(假体)

关节置换手术在股骨颈骨折中主要包括双极系统(即双极头假体)以及全髋关节假体。在后者中,作为特殊形式,三极系统(“双动”)也越来越多地用于股骨颈骨折的治疗。相比之下,单体假体已基本从实际治疗中消失。

半髋关节置换术

单极髋关节置换术。这指的是植入单极股骨柄假体而不置换髋臼。由于缺乏将植入物功能适应患者个体解剖结构的能力,以及较高的并发症率,这种治疗方式在现代髋关节假体置换术中已不再重要。

双极髋关节置换术(双极头假体)。使用双极假体治疗SHF的指征存在争议。与全髋关节置换相比,其优势在于手术时间稍短、脱位率低以及术后可立即负重。经验丰富的术者使用现代全髋假体如今也能取得近乎相同的结果[27]。然而,双极置换的缺点在于磨损增加(材料磨损)以及在骨质量差的情况下双极头向骨盆内移位的风险。因此,双极置换的指征主要针对高龄(>85岁)或患多种疾病、预期寿命有限且活动能力受限的患者。对于因骨水泥相关的肺栓塞和脂肪栓塞导致肺活量受限的患者,

现在越来越多地使用非骨水泥股骨柄,但其假体周围骨折率较高。非骨水泥固定的半髋假体的假体周围感染率也较高 。虽然双极置换术后即刻死亡率较低,但在3年随访期内,患者在全髋关节置换方面获益更多。

全髋关节置换术

全髋关节置换术是移位股骨颈骨折(SHF)的标准治疗方式。对于年龄超过65岁且关节已有损伤的老年患者,即使是无移位骨折,也推荐早期实施全髋关节置换术。在典型老年患者群体中,死亡风险主要受年龄、男性性别、术前血红蛋白(Hb)值、美国麻醉医师协会(ASA)评分、围术期输注的浓缩红细胞数量以及既往疾病等因素影响,而与固定方式(骨水泥、非骨水泥)关系不大。除了心血管疾病和糖尿病,肾功能障碍同样会增加术后并发症和死亡率。假体置换术后SHF失败的常见原因有假体周围骨折、脱位和假体周围感染。短柄假体在股骨颈骨折治疗中的应用前景存在疑问,至少对于外侧SHF而言,因为无法保证假体在股骨距处的充分支撑。至于未来骨水泥固定技术是否会广泛应用于短柄假体,目前还不能确定,这将取决于假体类型和患者个体因素。

双动(DM)髋关节假体

现在双动全髋关节系统的使用寿命,基本解决了历史上与该类植入物相关的并发症(如高磨损率、假体关节内脱位、以及骨准备过程中的骨质流失)。当前,这类系统主要用于关节翻修手术以及具有高脱位风险的老年患者。

鉴于接受人工髋关节置换术治疗的股骨颈骨折患者,其术后脱位风险约为普通患者的5倍,因此,使用双动关节假体是避免此类并发症的一种极具前景且富有前瞻性的解决方案。现有数据尤其表明,对于老年患者群体,增加的磨损率并未导致具有临床显著意义的不良后果。因此,对于高龄、健康状况良好的股骨颈骨折患者,双动关节置换术是全髋关节置换术(THA) 的一个合理替代方案。

特别是那些后期脱位风险较高的骨折类型,例如股骨颈外侧骨折、股骨颈基底骨折、累及转子(大转子/小转子)的骨折,或伴有关节囊韧带复合体损伤的骨折,似乎更能从双动全髋关节系统的治疗中获益。部分现代植入系统甚至允许将传统固定方式的髋臼杯转换为双动系统。

-END-

声明:本文为原创内容,作者Perry,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!