患者,男,28岁,于2007年9月被转诊至圣约瑟夫大学牙医学院牙周病科,以评估并进一步治疗他的III类缺牙。病史显示,患者曾患有脑缺氧,导致中度精神障碍。牙科病史显示,患者在咨询前4年已拔除了下颌第二前磨牙和第一磨牙,并自2002年以来一直接受定期(每2个月一次)的支持性牙周治疗。患者的监护人抱怨患者咀嚼能力减弱,尽管提出了可摘局部义齿作为种植手术的替代方案,但由于患者无法忍受义齿,因此未尝试此类治疗。

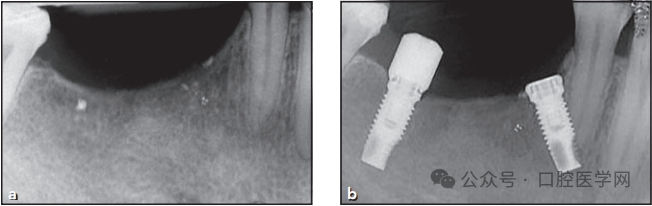

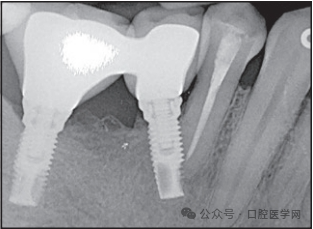

在种植体植入前给予镇静剂(Lexotanil 1.5 mg,罗氏),并在局部麻醉(Articaine 4%,Ubistesine 3M ESPE)下进行手术。植入了两个常规平台、10毫米长的MK III Br nemark种植体,以修复患者缺失的下颌右侧第二前磨牙和第一磨牙。在相对狭窄的牙槽嵴上对II型骨进行了钻孔。尽管在下颌神经上方有足够的骨高度(图1a),但由于口腔开口受限和对下颌后部区域的访问受限,只能植入10毫米长的种植体。结果,在第二前磨牙种植体部位,钻孔钻头的过度远中倾斜导致相邻第一前磨牙的根尖神经断裂(图1b)。术后指导以及以下处方:每天2克全身阿莫西林,持续10天;每8小时600毫克布洛芬,持续4天;根据需要每6至8小时1克对乙酰氨基酚用于止痛;每天两次使用0.12%氯己定二葡萄糖酸盐漱口水,持续2周。

图1 (a) 种植手术前拍摄的初始X光片。注意下颌右侧第二前磨牙和第一磨牙的拔牙部位存在碎片,以及下颌神经的水平。(b) 种植体植入后拍摄的X光片,显示第一前磨牙的根尖神经横断。

1周后,第一前磨牙对冷测试反应阴性,表明牙髓坏死。患者被转诊进行根管治疗,2周后进行,当时在根尖区域检测到透光性。

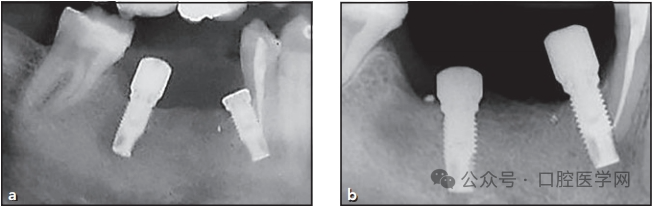

然而,在术后2个月,第一磨牙部位的种植体出现松动和脓液渗出。由于这种早期失败,将其取出,并用手动清创并用抗菌溶液(0.12%氯己定二葡萄糖酸盐漱口水)清洁。在第二前磨牙部位的种植体上也进行了第二阶段手术(图2a)。经过3个月的愈合期,在刮治部位(第一磨牙部位)旁边植入了另一个常规平台、10毫米长的MK III Br?nemark种植体,以替换失败的种植体(图2b)。

图2 (a) 术后2个月拍摄的X光片。注意下颌右侧第一磨牙部位植入的种植体周围有透光区,表明缺乏骨整合。(b) 植入种植体以修复缺失的第一磨牙。在第一前磨牙的根尖处可见持续的透光区。

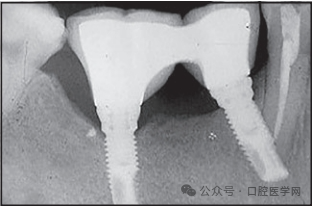

3个月后,患者接受了最终的固定修复。18个月后的随访X光片(图3)显示第一前磨牙根尖的骨骼完全放射学愈合。

图3 18个月后的随访X光片显示下颌右侧第一前磨牙根尖处的病变完全愈合。

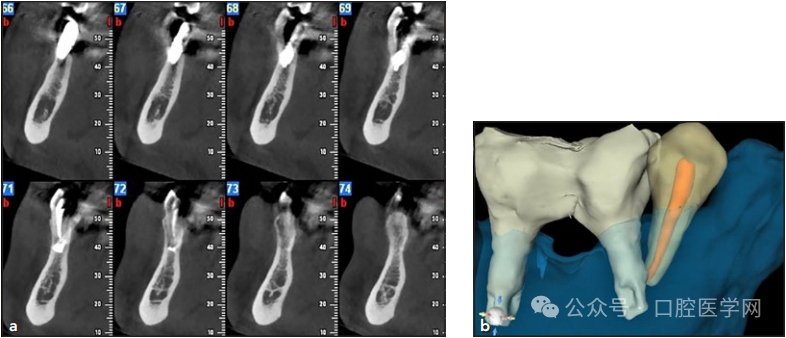

术后2年,患者仍在接受双月维护计划,佩戴义齿后没有报告不适。术后4年,进行了锥形束计算机断层扫描,以确保愈合得以维持并排除任何病理状况(图4)。

图4 CT扫描体积数据。注意下颌右侧第一前磨牙的根尖神经横断。(a) 横断面图像。(b) 体积3D表示。

9年后,结果仍然稳定,没有放射学病征,也没有报告临床不适(图5)。

图5 9年后的随访X光片显示种植体周围骨质稳定,种植体和下颌右侧第一前磨牙周围均无病理性变化。

该病例报告展示了一例通过根管治疗成功处理种植体根尖周炎并保留种植体与牙齿的案例。在口腔手术中,患者配合度极为关键。操作失误或患者配合不足可能导致医源性并发症。例如,Nocini等学者曾报道在翼突区植入种植体时,因患者意外闭口导致种植体及支架移位至颞下窝的案例。本案例中,受限的手术入路、患者异常活动及严重开口受限导致第二前磨牙种植区钻头向远中偏移,进而造成邻接第一前磨牙根尖横断。此类情况下,建议口腔外科医生使用牙科开口器或选择全身麻醉手术。

Sussman在1998年提出相邻牙齿与种植体共存时的两种病变途径:途径1为种植体植入导致邻牙失活(如因距离不足切断牙髓血供或钻孔产热),引发根尖周病变并可能影响骨结合种植体;途径2为邻牙根尖周病变感染种植体。现分别称其为种植体根尖周炎(I-E)和根尖周炎种植体炎(E-I)。本案例符合途径1(I-E)。

类似事故的报道较少。1993年Sussman与Moss记录了一例下颌切牙区种植体导致邻牙两周后出现根尖周病变的案例,虽经根管治疗,感染仍扩散至种植体致其失败。Margelos与Verdelis于1995年报告了三例类似病例。1997年Rubenstein和Taylor报道了一例下颌前磨牙根尖神经横断的10年随访,根管治疗挽救了种植体并使修复体长期存留。2016年Chung等学者描述了两例分别属于E-I和I-E的案例,指出I-E源于种植体与牙齿间距不足导致的直接机械损伤或间接血供中断。

有观点认为,若延迟邻牙根管治疗,根尖周感染可能扩散至种植体引发E-I,进而影响种植体成功率。部分学者确实报告过种植体植入诱发牙髓坏死最终导致失败的案例。

值得注意的是,本案例患者在种植体植入后、愈合期及二期手术时均无不适,仅根管治疗前按压有轻微疼痛。这与既往研究一致:神经横断后通常无急性症状,仅表现为短暂可逆的轻微反应。I-E患者术后可能主诉疼痛或敏感度增加,但多数情况下无症状。

另一观察点是本案例中第一磨牙区种植体早期失败(可能因备洞过热),三个月后邻位再植成功,而"横断"的第二前磨牙种植体却存活良好。

部分学者提出,种植体尖端接触邻牙根部常引发逆行性种植体周围炎。本案例因根管治疗迅速消除感染源,难以判断是否发生该现象。

种植体旨在恢复功能与美观。尽管文献报道高存活率,但长期研究中美学与功能并发症常见。放射学评估标准多建议:1)种植体周围无透光区;2)负载后首年边缘骨改建≤2毫米。临床成功标准为无痛、无深牙周袋且美观可接受的功能性种植体。本案例中,患者9年病史初期看似失败,最终却成为功能性修复。若未及时对横断牙根进行根管治疗,这种长期修复存活及18个月后骨病变完全愈合将无法实现。

由于种植体植入不当而对相邻牙齿造成的损害可能会对相关牙齿产生不利影响,并可能增加种植体失败的风险。但是,通过早期的根管治疗和严格的随访常规,可以建立放射学骨愈合和稳定的长期结果。早期移除种植体或拔除相关牙齿并不是必须的,如果病例得到适当管理,可以获得成功的康复。

来源:https://doi.org/10.11607/prd.3517

-END-

声明:本文转载自<口腔精英>,仅用于学习交流,如有侵权,请立即联系我们处理。内容仅代表作者个人观点,望大家理性判断及应用。