前言

锁骨骨折在成人和儿童中均较为常见。此类骨折最常发生于锁骨中段三分之一处。尽管许多锁骨中段骨折可采用非手术方式治疗,但近期研究显示,更严重的骨折类型出现症状性骨不连或畸形愈合的风险更高。对于移位的锁骨中段骨折,使用预塑形锁定钢板可取得令人满意的临床效果,并发症发生率较低,且与传统钢板相比,其内固定装置取出率更低。

大多数锁骨内侧端或外侧端骨折,若骨折块保持无移位状态,可采用非手术方式治疗。在出现神经血管受损或明显骨折移位的情况下,则可能需要手术干预。

流行病学与病理生理学

锁骨骨折很常见,占成人骨折的2.6–4%,占肩带损伤的35% 。中段骨折占所有骨折的69%,远端三分之一骨折占28%,近端三分之一骨折占3%。

第一个也是最大的发病高峰是年龄<30岁的男性。年轻人中的这类骨折大多发生在交通事故或运动损伤中。这些损伤通常由直接跌倒撞击肩部外侧导致。较少见的情况下,骨折可能由锁骨直接创伤或跌倒时手伸出撑地引起。

第二个较小的发病高峰发生在老年患者(八十岁以上)。这些骨折往往与骨质疏松有关,由低能量的家庭跌倒所致。

应用解剖学

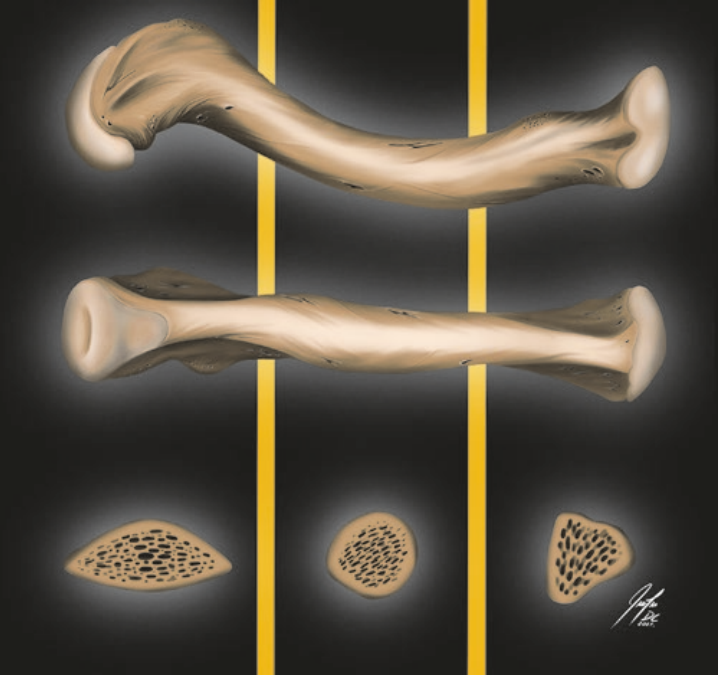

锁骨呈S形和双弯曲状,其外侧一半向腹侧凹,内侧一半向腹侧凸。其横截面几何形状从外侧的扁平状,到中央的管状,再到内侧的三角形 (图1)。

图1 锁骨的解剖和横截面几何形状

骨折类型和骨折块的移位由韧带和肌肉在锁骨的止点决定。中外三分之一交界处是骨最薄的部分,也是唯一没有被肌肉和韧带附着保护或加强的区域,因此容易发生骨折。这有助于解释为什么中段是最常见的骨折部位,发生在骨几何形状从扁平变为管状的连接处(图1)。通常,近端骨折块被胸锁乳突肌向上和向后牵拉。由于上肢重量的影响,以及一定程度上的胸肌对肱骨的牵拉,远端部分向前下垂并向下旋转。

分类

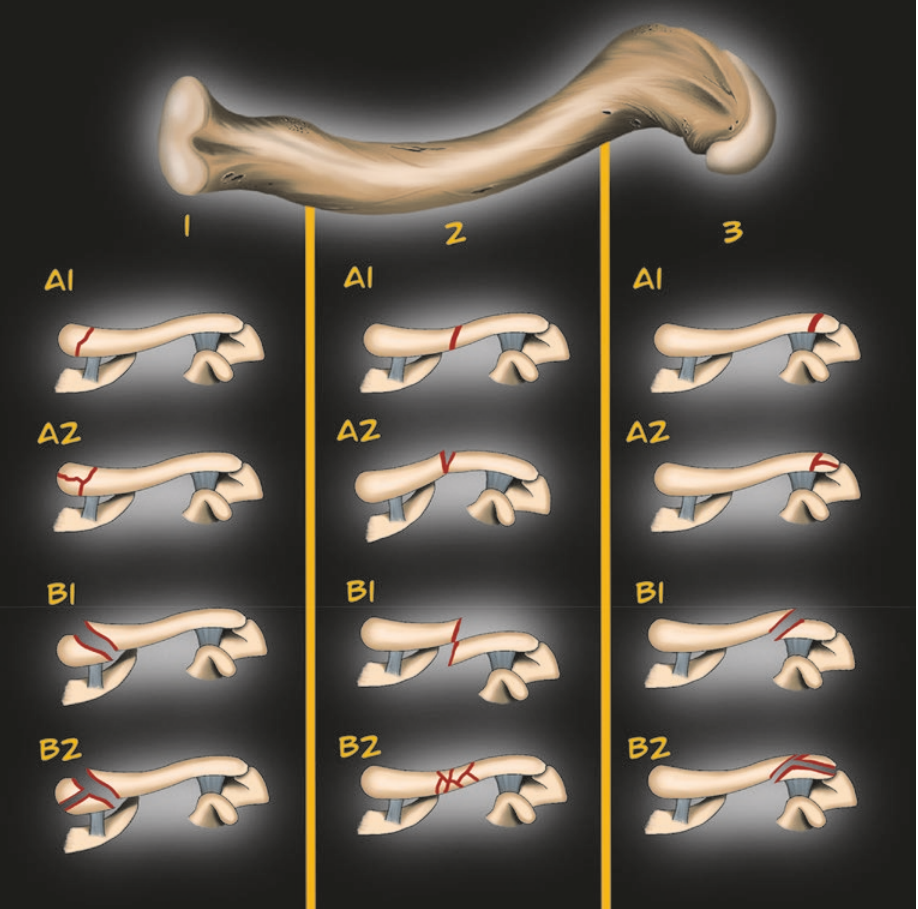

锁骨骨折的分类方法有很多种,其中,Robinson分类法具有若干优势(图2)。

高的观察者间和观察者内可重复性(Kappa系数分别为0.77和0.84)。

简单易记,并涵盖了锁骨中段、外侧和内侧骨折。

预后价值,因为它能识别出不愈合风险最高的骨折类型 。

图2 锁骨骨折Robinson分型系统

Robinson分类法确定了三个不同的骨折区域:

1型:内侧骨折 :指位于自第一肋骨中心向上所引垂直线内侧的五分之一段骨骼发生的骨折(图2)。

2型:中段骨折 :指涉及骨干中间五分之三部分的骨折(图2)。

3型:外侧骨折:指位于自喙突基底中心(此点通常以锥状结节为标记)向上所引垂直线外侧的五分之一段骨骼发生的骨折(图2)。

根据主要骨折块的移位程度(平移是否大于100%),骨折进一步分为A和B亚型。1A型和1B型骨折会根据是否累及关节再细分。最后,2A型骨折根据是否存在成角进一步细分,但在所有这些损伤中,骨折块间仍存在骨性接触。最后,2B型骨折还有两个进一步的亚组:简单或楔形粉碎性骨折(2B1型)和孤立节段性或节段性粉碎性骨折(2B2型)(图2)。

临床评估

锁骨骨折通常会产生明显的疼痛性畸形,压痛局限于骨折部位。由于肩部的重量,外侧骨折块常向下移位,而由于胸锁乳突肌的持续牵拉,内侧骨折块则向上移位。近端三分之一骨折在临床上可能难以与内侧骨骺分离(可能发生在25岁之前)或胸锁关节脱位区分。同样,远端三分之一骨折最初可能难以与肩锁关节脱位区分。因为中段骨折常伴随高能量创伤,应进行全面的检查以避免漏诊相关损伤。最常见的合并伤包括同侧肩胛骨骨折、肋骨骨折、气胸、神经血管损伤和闭合性头外伤。

影像学评估

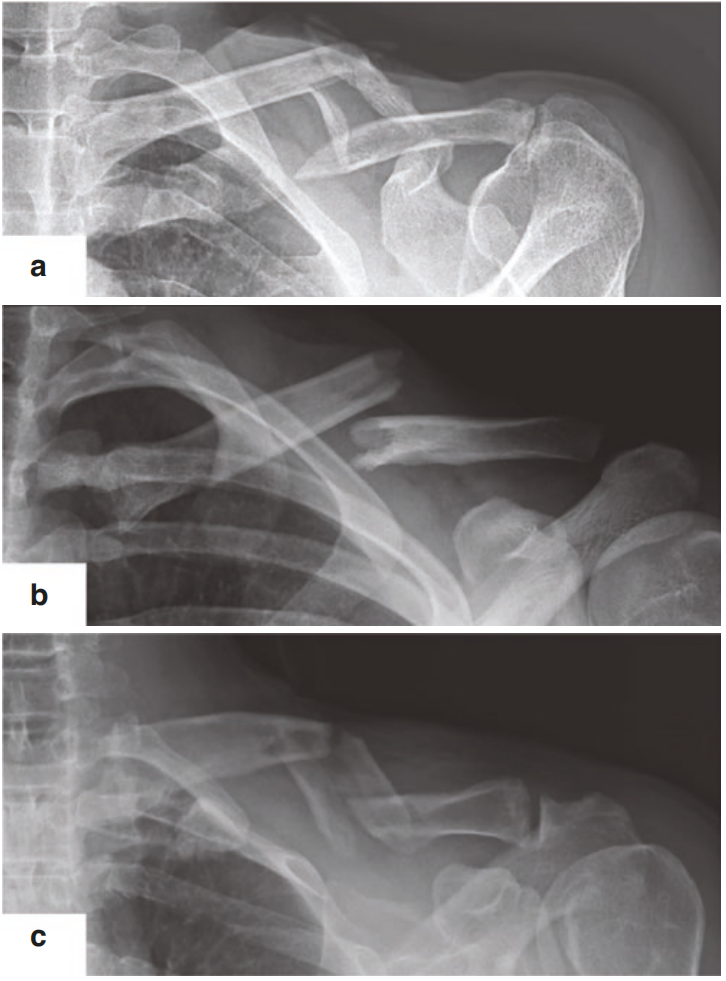

对于疑似锁骨骨折患者的完整影像学评估,应进行标准的正位(前后位)视图和45°头倾位视图。一些作者建议获取45°头倾位和45°尾倾位X光片,以更好地评估前后位移 。影像学评估的要点如下:

粉碎性(图 3a)。

移位(主要骨折块之间无骨接触或任何平面上位移 >2 cm)(图 11.3b)。

垂直第三骨折块(Z字畸形)(图3c)。

图 3 锁骨骨折的影像学指征示例。(a) 严重粉碎性骨折。(b) 移位(主要骨折块之间无骨接触)。(c) 垂直第三骨折块(Z字畸形)

锁骨中段和远端三分之一骨折通常可以通过X光片正确评估。然而,由于锁骨内侧端结构重叠,近端骨折更难用X光片评估。在这些情况下,计算机断层扫描(CT)有助于做出更准确的诊断。

治疗

锁骨中段骨折 (Robinson Type 2)

非手术治疗 普遍认为无移位(Robinson 2A型)骨折应采用非手术治疗。治疗通常包括用悬吊带固定4-6周直至骨愈合。这通常伴随着从第四周开始进行轻柔的活动度练习,并从第六周开始进行渐进的肌肉强化。两种最常用的方法是悬吊带和8字形绷带固定。虽然两种方法都显示出相似的功能结果和愈合率,但研究显示使用悬吊带的满意度更高。

手术治疗

Robinson 2B型。传统上,非手术治疗一直被推荐作为大多数中段锁骨骨折的初始治疗方法,因为最初的研究没有将移位和粉碎性骨折从整体中区分出来。然而,最近的一些研究表明,在这个高风险患者群体中,非手术治疗的不愈合率增加,功能结果欠佳(表 1)。

最近比较移位锁骨骨折手术与非手术治疗的随机对照试验的荟萃分析显示,非手术治疗后不愈合、有症状的畸形愈合和功能不良结果的发生率更高。尽管手术治疗有好处,但锁骨固定的最佳植入物仍存在争议。与保守治疗相比,髓内钉(IMN)和接骨板都被证明可以减少愈合时间和主要并发症(不愈合和畸形愈合),并改善功能结果 。

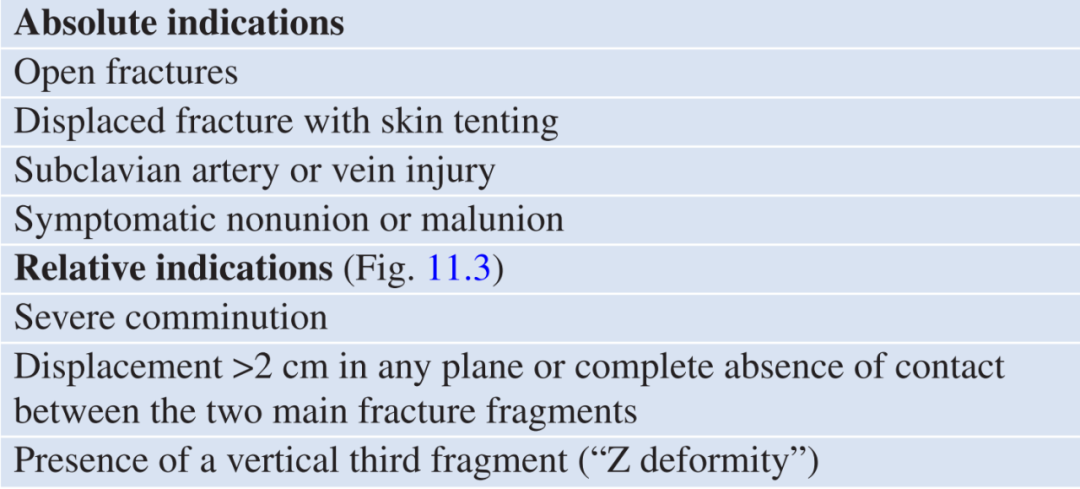

表 11.1中段锁骨骨折手术治疗的绝对和相对指征

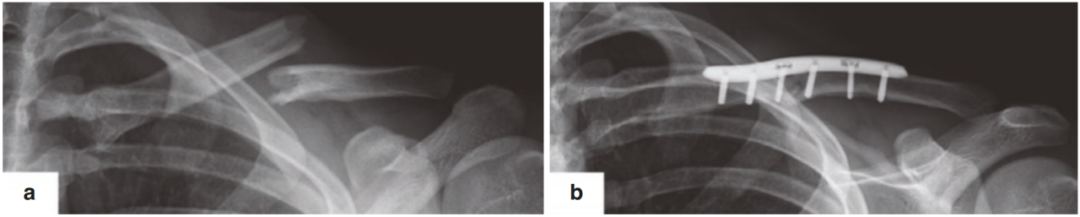

预塑型接骨板的设计具有潜在优势(图4)。其形态符合锁骨天然解剖形态,并采用模块化设计,提供左右侧选项,可适应所有中段骨折类型,同时简化手术操作。此外,低切迹与圆滑边缘降低了术后内置物不耐受的风险。2015年,我们报道了连续72例采用预塑型接骨板治疗移位中段锁骨骨折的病例。平均随访24个月,Constant、QuickDASH和VAS评分平均分别为97.8、1.8和0.4分。末次随访时,98.5%的患者恢复了正常工作。共发生15例并发症(22.1%),其中仅3例属主要并发症:1例锁骨下静脉外压、1例骨不连及1例内置物松动。9例患者(13.2%)需取出内置物。在年轻运动员亚组中亦获良好结果:54例接受接骨板固定的运动员中,53例重返运动,94%恢复至伤前水平,平均重返时间68天,90%在12周内复出。

图 4 (a) 术前标准锁骨正位X光片显示 Robinson 2B1型骨折(移位,简单)和 (b) 术后标准锁骨正位X光片显示骨性

接骨板固定 vs 髓内钉固定

Xu 等人最近对比较移位中段锁骨骨折髓内钉固定与接骨板固定的九项荟萃分析进行了系统回顾。作者发现,髓内钉固定和接骨板固定在肩关节功能或治疗失败率方面的差异不显著。对于有明显粉碎或移位的骨折,髓内钉技术在操作上可能具有挑战性。Van der Meijden 等人进行了一项随机对照试验,比较了上方接骨板固定与髓内钉固定。在他们的研究中,74%的经皮开始的IMN病例不得不转为切开复位,10%的IMN组因无法将钉打入骨折外侧部分而转为接骨板组。

上方接骨板固定 vs 前下方接骨板固定

在最近的一项系统回顾中,Nourian 等人评估了使用前下方位与上方位置接骨板固定锁骨骨折的结果。作者证明,沿锁骨上方和前下方位放置接骨板在愈合、不愈合、畸形愈合和植入物失败方面导致相似的手术结果,并且功能结果评分也相似。应用于锁骨上方的接骨板与较高的有症状内置物发生率和更频繁的植入物取出相关。

微创接骨板骨结合术 vs 传统切开接骨板固定

在最近的一项文献荟萃分析中,Zhao 等人评估了七项比较接受微创接骨板接骨术(MIPO)和传统切开接骨板固定(COP)治疗中段锁骨骨折的功能结果和并发症的研究。作者发现两种技术在功能结果、手术时间和骨折愈合时间方面没有差异。然而,微创接骨板接骨术在皮肤相关并发症发生率方面具有明显优势。但需要注意的是,微创接骨板固定技术在操作上更具挑战性,尤其是在粉碎性和明显移位的骨折中。

锁骨远端骨折 (Robinson Type 3)

非手术治疗

大多数 Robinson 3A 型锁骨远端骨折可以采用非手术方法治疗。为了舒适,使用悬吊带固定 3-4 周,并在初始疼痛改善后尽快开始肩关节活动。在 6 周随访时重复拍摄 X 光片,以监测骨折移位和愈合迹象。这些患者通常可以完全康复,没有后遗症。Robinson 3A2 型(无移位关节内)骨折有发生迟发性症状性肩锁关节(AC)关节炎的风险,如有必要,可以通过远端锁骨切除术来处理。

手术治疗

Robinson 3B 型锁骨远端骨折(移位骨折)的治疗仍存在争议。在这些骨折类型中,据报道不愈合率为 10-44% 。然而,许多患者尽管缺乏骨愈合,但仍无症状。因此,我们对低需求的老年患者的建议是保守治疗。然而,对于活跃的年轻患者,尤其是从事过头顶运动的运动员,我们的建议是手术复位固定。对于锁骨远端骨折的手术固定,已有多种治疗方法被描述,包括带袢钢板(endobuttons)的喙锁固定、锁骨钩板、带外侧延伸的锁骨锁定接骨板和螺钉、张力带钢丝固定和经肩峰克氏针固定。不过,评估不同技术的大多数研究通常只包含没有对照组的小型简单病例系列。对于哪种方法是治疗此类骨折的金标准,目前尚无普遍共识 。

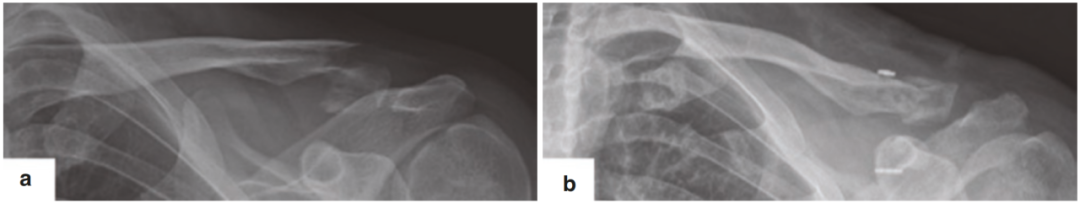

我们根据锁骨远端骨折块的大小选择植入物。固定远端锁骨的接骨板通常要求骨块≥4cm以容纳螺钉,因此对于>4 cm的骨折,我们采用预塑型远端锁骨接骨板;而对<4 cm或粉碎性骨折,则行关节镜下双纽扣系统固定(图5)。2016年,我们报道了21例运动员采用双纽扣固定治疗移位远端骨折的结果,平均重返赛场时间为78天,Constant和QuickDASH评分平均分别为89分和0.4分。仅1例发生无症状骨不连,无患者需取出内置物。

图5: (a) 一名20岁男性患者,足球创伤。患有 Robinson 3B1型(简单,移位,关节外)骨折。(b) 术后6周锁骨正位X光片显示关节镜双纽扣固定

锁骨近端骨折 (Robinson Type 1)

锁骨近端三分之一骨折很罕见,仅占所有锁骨骨折的2–4% [12]。这些骨折大多数可以通过保守治疗获得良好效果。在极少数移位 >1 cm 的骨折病例中,需要进行切开复位内固定 [12–24]。Sidhu 等人 [24] 评估了27例接受接骨板和螺钉手术固定治疗近端锁骨骨折的患者(24例为急性移位骨折,3例为不愈合固定术)。移位近端锁骨骨折的手术固定实现了解剖重建和优异的功能结果,即使在有症状不愈合的情况下进行固定也是如此。

并发症

不愈合:指骨折在4-6个月内未能愈合。锁骨中段骨折经非手术治疗后总体不愈合率为6%,移位骨折中可达15%。远端锁骨骨折不愈合率更高,约为28%–44%。危险因素包括高龄、女性、吸烟、明显移位或短缩、严重粉碎及固定不当 。多数患者无症状而不需处理;有症状者则可表现为持续疼痛、活动度下降或功能受限。萎缩性不愈合需行切开复位内固定(ORIF)并植骨,肥大性不愈合可仅行接骨板固定 。

畸形愈合 (Malunion): 定义为短缩>2 cm、成角>30° 或平移>1 cm [2,25]。多数患者不需处理。若引起持续疼痛、活动受限或肌力减弱,则需行锁骨截骨及接骨板固定,必要时结合植骨。

内置物相关并发症

为最常见术后并发症,见于髓内钉或接骨板固定后,包括刺激、突出及松动。多数可通过取出植入物解决,但需二次手术。接骨板相关刺激多见于女性及置于锁骨上方时。使用预塑型接骨板或前下方置板可显著减少此类并发症及内置物取出率。

神经血管并发症臂丛或锁骨下血管损伤可发生于创伤当时、愈合或骨痂形成期。过量骨痂压迫臂丛可引起周围神经病。术中操作如钻孔或置入长螺钉也可能损伤邻近神经血管。预防措施包括在锁骨下放置钝性拉钩和使用锁定接骨板行单皮质固定,尤其于风险较高的内侧段。

近端骨折并发症包括不愈合和创伤后关节炎。急性期内移位的近端骨折可导致臂丛损伤、锁骨下血管损伤或气胸等严重胸腔内损伤。

远端骨折并发症不愈合发生率最高,但常无症状。晚期可发生肩锁关节退行性关节炎,有症状时可行远端锁骨切除。

总结 (Summary)

锁骨骨折是常见的损伤,尤其是在年轻活跃的患者中。

虽然非手术治疗是治疗许多此类骨折的可靠方法,但更新的数据表明,具有明显移位(短缩 >2 cm 或移位 >100%)和/或粉碎性的骨折。

通过手术治疗可以获得更好的短期功能结果和更低的不愈合率。对于移位的中段锁骨骨折,使用预塑型锁定接骨板可以获得满意的临床结果,并发症发生率低,且与传统接骨板相比,内置物取出率低。对运动员移位锁骨骨折进行接骨板固定是一种安全的手术,能带来优异的功能结果,大多数患者能早期恢复到原有水平的运动。

关键点

锁骨骨折是常见的损伤,最常见于年轻、活跃的患者群体。

锁骨中段干性骨折是最常见的。

历史上,即使存在明显移位,大多数这类骨折也采用闭合方法治疗。虽然非手术治疗是治疗许多此类骨折的可靠方法,但更新的数据表明,具有明显移位(短缩 >2 cm 或移位 >100%)和/或粉碎性的骨折通过手术治疗可以获得更好的短期功能结果和更低的不愈合率。

当前的手术选择包括上方接骨板固定、前下方位接骨板固定和髓内钉固定。

-END-

声明:本文为原创内容,作者Perry,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载!