前言

在膝关节运动损伤中,髌骨脱位与不稳是临床常见问题。内侧髌股韧带(MPFL)作为限制髌骨外脱位的主要软组织静力性稳定结构,其重建手术已成为治疗髌骨不稳的“金标准”术式之一。传统上,MPFL重建多采用自体肌腱(如股薄肌、半腱肌或股四头肌腱)作为移植物,但存在取材区并发症等弊端。

近年来,使用合成材料(如不可吸收缝合带)进行MPFL重建 的技术日益成熟,为临床医生提供了新的有力武器。本文将基于近期发表在Operative Orthopädie und Traumatologie 上的技术综述,系统阐述该技术的原理、优势、具体步骤与临床结果。

手术目标与原理

手术目标 非常明确:通过重建或加强内侧髌股韧带复合体(MPFC),恢复髌骨被动性的内侧稳定性,从而防止脱位复发。

原理 在于利用高性能合成材料(如FiberTape:registered:)的优异生物力学特性。与自体肌腱相比,合成材料能提供即时且恒定的强度,避免了自体肌腱移植后可能经历的“韧带化”过程中的强度下降期。生物力学研究证实,合成MPFL重建不仅能有效恢复髌骨稳定性,还能在接近伸直位矫正髌骨轨迹不良,且不增加髌股关节的接触压力。

适应症与禁忌症

适应症:

需要手术干预的首次髌骨脱位(存在明确损伤指征时)。

复发性髌骨脱位,可作为孤立性手术,或与胫骨结节移位、滑车成形等骨性对线手术联合进行。

禁忌症:

仅有髌股疼痛但无客观不稳或脱位证据者。

已知对合成材料不耐受。

活动性炎症性风湿性关节病(相对禁忌症)。

术前准备

诊断

临床检查评估髌骨稳定性(恐惧试验、反向动态髌骨恐惧试验、髌骨滑动试验、J征的显著程度),包括麻醉下检查

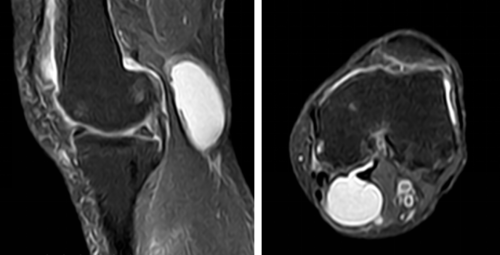

膝关节双平面X线片

膝关节磁共振成像

必要时进行下肢全长X线片和扭转CT/MRI

术前治疗

尽可能使膝关节活动度正常

尽可能使伸膝装置功能良好。注意:已存在的肌肉功能障碍/关节源性肌肉抑制;必要时进行预备性物理治疗以在术前改善

局部措施

手术区域备皮

单次预防性抗生素(例如,头孢唑林 2 g 静脉注射)

器械

不可吸收缝线材料(例如 FiberTape:registered:, Arthex Co., North Naples, FL, USA)。

可吸收缝线材料(例如 Vicryl No. 2, Ethicon, Sommerville, NJ, USA)

各种尺寸的空心导引针

带孔克氏针

中空钻头(直径5 mm)

挤压螺钉(直径6 mm)

牵引线

用于可能的伴随关节镜下或开放性处理关节内或关节外病理情况的器械和材料

术中透视(影像增强器)

麻醉与体位

全身麻醉、脊髓麻醉或区域麻醉

仰卧位

电动腿架

技术要点与手术步骤详解

该技术通常采用双切口技术,其精髓在于将合成韧带精准地植入并固定。具体手术步骤分解如下:

第一步:髌骨侧显露与准备

沿髌骨内侧缘近端2/3作一长约3-4厘米的纵行切口。

切开皮下组织后,直接显露髌骨内侧缘和内侧支持带。

随后,距髌骨内侧缘约1厘米处,纵行切开内侧支持带的第一层和第二层,长度约2-3厘米。此步骤需严格操作,以保留深层的关节囊滑膜层(第三层),避免打开关节腔。

第二步:构建髌骨侧“V”形韧带复合体

使用一根空心导引针,穿好合成韧带(如FiberTape:registered:)的一端,在原生MPFL起点近端,由内向外穿过内侧支持带。此路径可向近端延伸至内侧股四头肌腱股骨韧带区域,以更好地模拟原生解剖结构。

接着,将导引针连同韧带在MPFL远端止点区域,由外向内穿回,从而形成一个跨越髌骨侧MPFC附着区的U形或“V”形缝合环。

为增强稳定性,可在该缝合环的近端和远端转折点各加一针固定缝线,最终形成一个稳固的三角形韧带构造。

第三步:建立与准备股骨隧道

于股骨内上髁区域作一小切口,在精确的侧位透视控制下,参照解剖学标志,将一带孔克氏针精准置入原生MPFL股骨止点中心。

沿该克氏针,使用直径5毫米的中空钻头钻取深度为40-50毫米的骨道。

完成后,经克氏针的孔洞引入一根牵引线,并从外侧拉出。最后,在骨道内预留一根镍钛合金导丝,为后续挤压螺钉的置入做准备。

第四步:韧带引入与隧道对接

接下来分离内侧支持带的第二层。

用 Overholt 钳将韧带引入该层直至股骨隧道并在此穿出 。

在此过程中必须严格注意不要打开滑膜关节囊层 。

避免造成关节内错位。如有疑问,应在固定韧带前进行关节镜检查确认。然后用可吸收缝线将内侧支持带重新缝合固定于髌骨内侧。

第五步:张力调整与股骨侧固定

将韧带的两个游离端通过牵引线拉入股骨隧道,从外侧穿出。

此时,关键步骤是反复屈伸膝关节数次,使韧带在动态中自动寻找到其“生理性”的等长点与合适长度。

然后将膝关节置于约60°屈曲位,临时固定韧带末端,并测试膝关节在完全伸直位时髌骨的稳定性,理想情况是髌骨仍允许有约2个象限(以其宽度计)的内外侧活动度。

确认稳定性满意且无过度约束后,在60°屈曲位,通过预留的导丝置入一枚直径6毫米的挤压螺钉,将合成韧带牢固地固定在股骨隧道内。

根据是否进行关节内操作,决定是否放置关节内引流管。皮下组织和皮肤缝合闭合切口,然后贴上无菌敷料。最后用弹力绷带包扎腿部。

术后康复与并发症管理

术后处理

– 疼痛适应性部分负重2至3周– 术后直接或第1天开始活动– 疼痛适应性主动和被动练习,无特定活动范围限制– 推荐立即开始股四头肌控制练习– 达到完全负重后进行协调性练习和功能性骨盆-下肢轴稳定性练习– 大约6周后开始测功计训练和腿部推举– 大约3个月后开始跑步训练

并发症及其处理

– 关节内错位:股骨内侧髁机械性刺激。需取出韧带并在关节外重新建立。– 韧带过紧:因增加内侧髌股接触压力导致活动受限和疼痛。需取出韧带并以更小的张力重新建立。同时检查定位是否正确,必要时进行纠正。– 股骨侧定位错误:因增加内侧髌股接触压力导致活动受限和疼痛。需取出韧带并在正确位置重新进行股骨侧固定。

结论

合成植入物具备材料质量标准化和避免取材并发症的显著优势。与急性损伤的支具制动不同,其目标在于通过不可吸收缝线材料实现髌骨的长期稳定引导。

临床研究证实,对于急性首次髌骨脱位患者,中期随访显示合成MPFL重建在功能、临床评估及影像学方面均能取得良好结果。

在复发性髌骨不稳的治疗中,多项研究指出,对于无明显骨性对线异常的患者,合成材料重建可获得与采用股薄肌腱或股四头肌腱等自体移植相当的功能效果与患者满意度。此外,当联合骨性风险因素纠正时,其疗效亦与自体肌腱重建组媲美,同时减少了对自体或异体移植物的依赖。

一项纳入多项研究及近两百例患者的系统评价进一步明确,合成材料是治疗复发性髌骨脱位可靠且可行的选择,患者功能评分在术后显著改善并维持,且总体并发症发生率与自体肌腱重建相似。

值得注意的是,该技术的适用人群已扩展至儿童及青少年患者。最新临床结果表明,对于存在开放生长板的年轻患者,尤其是那些合并结缔组织疾病、全身关节松弛或曾有手术失败史的复杂病例,合成MPFL重建同样能提供有效的治疗选择。

总结

合成材料MPFL重建技术凭借其可避免取材并发症、提供可靠生物力学强度及可重复性高的特点,已成为治疗髌骨不稳的重要术式。其成功关键在于对手术步骤的精细把控,从髌骨侧“V”形构造的建立,到透视下股骨止点的精准定位,再到最终的等张固定,每一个环节都直接影响术后效果。在严格把握适应症、精确执行手术操作的前提下,该技术能为患者,包括部分复杂病例和儿童患者,带来与传统术式相媲美的优良疗效,是骨科医生值得掌握和应用的先进技术。

-END-

声明:本文为原创文章,作者Perry,版权归原作者所有,仅用于学习交流,未经授权禁止转载。